图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言

全球医药产业正经历深刻变革,人口老龄化加速、慢性病负担加重与生物技术突破形成三重驱动力。中国作为全球药品加工的重要枢纽,在“十五五”规划与“双碳”目标双重约束下,产业面临从“规模扩张”向“质量优先”转型的关键窗口期。

一、宏观环境分析

(一)政策环境:结构性改革深化

2025年“十五五”规划将生命健康列为战略性新兴产业,配套政策聚焦三大方向:

创新驱动:通过“原料药+制剂一体化”政策,推动高壁垒中间体与专利原料药国产化。例如,国家药监局发布的《中药生产监督管理专门规定》强化全生命周期质量管控,加速中药现代化进程。

绿色转型:环保政策趋严倒逼企业采用清洁生产工艺。生态环境部要求2025年药品加工行业碳排放强度下降30%,推动溶剂回收系统与酶催化工艺规模化应用。

国际化支持:商务部“一带一路”医药合作计划与WHO预认证体系联动,2025年制剂出口额预计突破500亿美元,沿线国家市场占有率提升至38%。

(二)经济环境:需求升级与成本压力并存

需求端:人均可支配收入提高驱动健康消费升级,患者对靶向制剂、长效缓释制剂等高端产品的支付意愿增强。老龄化社会推动心脑血管、糖尿病用药市场持续扩容,互联网医疗普及催生“线上问诊+送药上门”新场景。

成本端:上游大宗原料药价格波动加剧,近三年最大振幅达65%;人力成本较欧美低45%的优势逐步削弱,倒逼企业通过连续制造技术降低能耗。

(三)社会环境:健康意识与科技接受度提升

后疫情时代,公众对预防性用药和高端治疗药物的需求上升,尤其关注药品可及性与服务体验。AI辅助诊断、区块链溯源等技术的应用,推动药品流通模式向“线上线下融合”转型,DTP药房数量快速增长,为创新药提供专业化服务。

(四)技术环境:前沿技术商业化加速

连续制造技术:FDA批准的连续制造药物数量同比激增40%,该技术通过动态质量控制体系将生产周期缩短60%,能耗降低35%,推动行业向柔性化、智能化转型。

生物技术突破:细胞与基因治疗(CGT)加工需求爆发,2025年CGT CDMO市场规模达96亿美元,模块化生产设施解决产能瓶颈。

数字化渗透:AI驱动的工艺优化使新药制剂开发时间压缩40%,机器学习质量控制模型将异常品检出率提升至99.97%。

(一)市场规模与结构

全球市场:根据中研普华研究院《》显示,2023年全球药品加工市场规模达1,850亿美元,预计2030年突破3,000亿美元,生物制药占比提升至45%。北美凭借专利药生产体系与CDMO分工模式占据39%份额,亚太地区因人口老龄化与成本优势成为增长极,中国市场规模2025年预计突破800亿元人民币。

中国市场:2023年医药制造业规模以上企业主营业务收入突破1.8万亿元,药品加工环节占比67.8%。带量采购常态化推动仿制药产能出清,2023年通过一致性评价品种数量同比增长37%,但平均价格降幅达56%,倒逼企业向高端制剂转型。

(二)细分领域机会

高端制剂:缓控释制剂、纳米制剂等技术壁垒高的领域,国内市场仍被进口产品占据,但本土企业通过技术引进与自主研发加速突破。例如,微球制剂工艺逐步成熟,部分产品达到国际水平。

特色原料药:专利到期原料药与高壁垒中间体需求激增。随着全球专利药到期潮来临,仿制药企业需采购配套原料药,为特色原料药企业提供机遇。

生物药CDMO:2023年生物药CMO市场规模达620亿元,预计2030年突破2000亿元。华东地区凭借完善的产业链配套,形成全球最大生物药代工集群。

(三)区域竞争格局

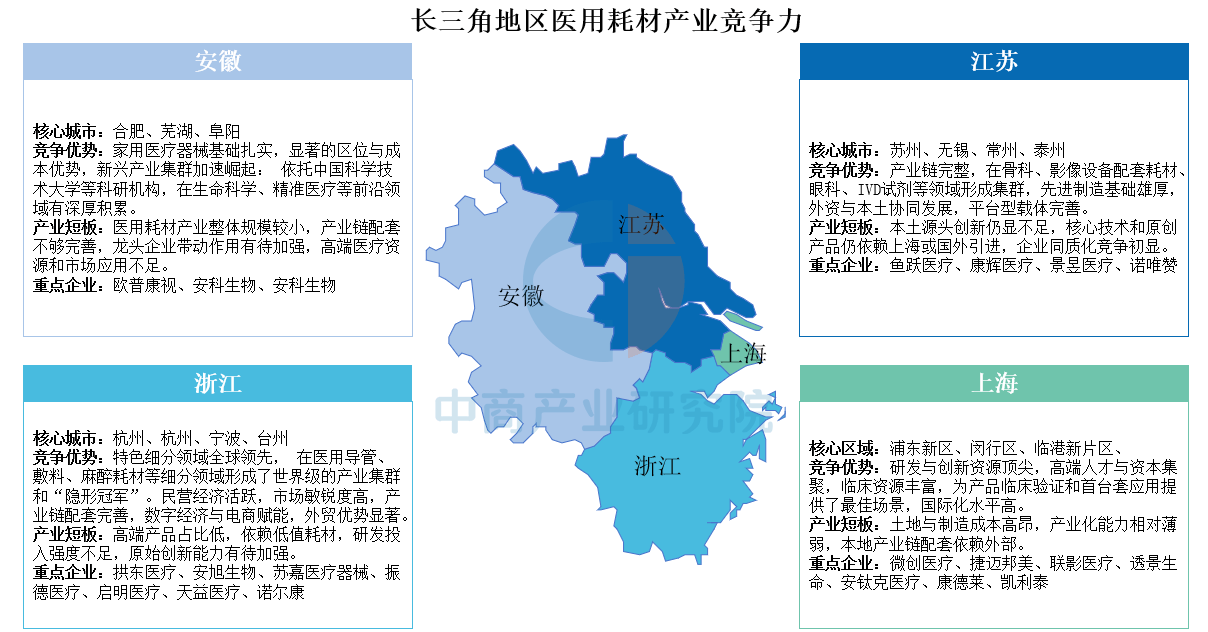

国内集群:长三角、珠三角、成渝三大产业集群集中了全国78%的CDMO产能和65%的高端制剂生产线。苏州BioBAY、广州国际生物岛等园区2023年新增生物药加工投资超200亿元。

国际布局:跨国企业加速在新兴市场布局产能,推动技术转移与本土化生产。例如,某跨国药企在成都设立区域研发中心,聚焦抗生素与抗病毒药物定制化生产。

(一)技术趋势:智能化、绿色化与前沿化

智能制造深度渗透:连续制造技术将在固体制剂、生物制剂领域广泛应用,实现生产流程实时监控与动态调整。AI技术在药物晶型预测、工艺参数优化中发挥核心作用,推动“数字化工厂”向“智慧工厂”升级。

绿色生产成为标配:环保政策趋严倒逼企业采用清洁生产工艺,酶催化、生物转化等绿色合成技术替代传统化学合成,减少有机溶剂使用与废弃物排放。碳足迹管理与能源梯级利用成为企业可持续发展的核心指标。

前沿技术商业化加速:3D打印药物实现精准剂量定制,在儿科、肿瘤领域展现独特优势;细胞治疗产品模块化生产设施解决产能瓶颈,推动个性化疗法的规模化应用。

(二)产业趋势:集中化与生态协同

产业集中化:中小规模企业因环保成本上升、技术壁垒提高逐步退出,头部企业通过并购整合实现原料药—制剂—CDMO业务垂直布局。前十大CDMO企业市占率预计从2023年的52%升至2030年的65%。

生态协同:产业链上下游通过数据共享、技术合作构建开放生态。例如,原料供应商与加工企业共建稳定供应链,设备商与药企合作开发定制化装备,提升整体竞争力。

(三)需求趋势:精准化与全球化

需求结构升级:老龄化驱动慢性病用药需求持续增长,肿瘤免疫治疗、抗病毒药物成为加工热点。新兴市场医疗保障体系完善,推动仿制药与基础用药的需求扩张。

全球化布局:企业通过CDMO、国际认证等路径拓展市场。2023年已有超过50家本土药企在欧美市场开展创新药临床试验,其中不乏将产品以高价授权给跨国巨头的案例。

(一)投资热点:技术、高端制造与全球化

前沿技术赛道:AI制药、基因治疗、细胞治疗等颠覆性技术虽处于早期阶段,但潜在回报丰厚。例如,某企业自主研发的CAR-T疗法在海外获批上市,标志着中国在细胞治疗领域实现从“输入”到“输出”的跨越。

高端制造升级:连续制造、智能工厂、绿色生产等方向,助力企业降本增效。工业互联网平台在制药企业的应用覆盖率预计从2023年的31%提升至2027年的65%。

国际化能力建设:具备国际认证资质、海外临床研发经验或跨国合作资源的企业,将优先分享全球市场红利。例如,某CDMO企业为跨国药企提供从工艺开发到规模化生产的全流程服务,凭借技术实力与质量体系成为其核心供应商。

(二)风险预警:技术、政策与成本压力

技术迭代风险:前沿领域研发投入大、周期长,失败率较高。例如,基因治疗临床试验成本高昂,需警惕技术路线选择偏差。

政策合规压力:医保控费、环保监管等政策趋严,企业需持续优化成本结构与质量体系。带量采购常态化倒逼企业从“仿制为主”向“仿创结合”升级。

国际竞争加剧:全球药企加速布局中国市场,本土企业需在创新效率与商业化能力上构建差异化优势。例如,印度凭借成本优势及WHO预认证体系在全球原料药市场占据26%份额,对中国企业形成竞争压力。

(三)战略建议:创新、转型与协同

向“新”而行:加大对创新药CDMO、高端复杂制剂、细胞基因治疗等前沿领域的投入,布局高附加值赛道。

向“智”而生:推进生产线的数字化、智能化改造,通过AI工艺优化与区块链溯源系统提升效率与质量。

向“链”而融:通过纵向整合或战略联盟,增强对关键上游原材料和下游渠道的掌控力,构建安全、有韧性的供应链体系。

如需了解更多药品加工行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。