2025年可降解塑料行业发展前景预测及产业调研报告

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

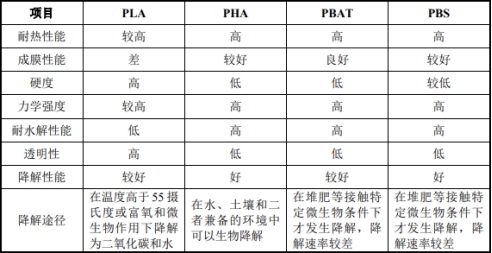

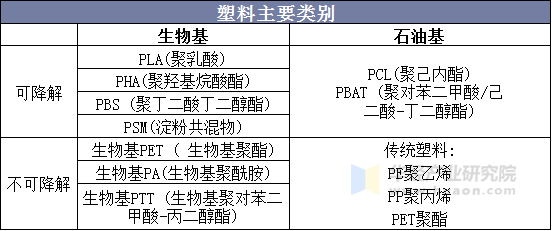

是指在特定环境条件下,通过物理、化学或生物作用逐步分解为无害物质的塑料材料。其核心价值在于解决传统塑料难以自然降解导致的环境污染问题。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、行业现状:政策驱动与产业升级

1. 政策体系构建与市场响应

全球范围内,禁塑限塑政策持续加码。中国自2020年实施“最严限塑令”以来,已形成覆盖生产、流通、消费的全链条监管体系。2025年《塑料污染治理三年行动计划》明确要求餐饮外卖、商超零售等领域可降解塑料替代率达30%,全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解塑料包装袋。政策推动下,行业呈现爆发式增长。地方政府配套措施同步落地,例如天津市将废玻璃、低值废塑料纳入低值可回收物目录,推动垃圾分类与可降解塑料应用协同发展。

2. 技术突破与成本革命

核心技术突破重塑行业格局。PLA生产技术从丙交酯开环聚合法向直接缩聚法转变,生产成本从2020年的2.8万元/吨降至2025年的1.6万元/吨,预计2030年将进一步降至0.8万元/吨。PBAT生产通过催化剂优化与工艺改进,成本从2020年的2.5万元/吨降至2025年的1.5万元/吨。这种成本下降使可降解塑料在快递包装、农用地膜等领域具备与传统塑料竞争的经济性。

1. 应用场景深化与需求爆发

需求端将呈现“存量替代+增量创造”双轮驱动。在存量市场,快递包装、农用地膜、一次性餐具等领域替代需求持续释放,例如2030年快递包装市场规模预计超600亿元;在增量市场,纺织、3C电子、汽车轻量化等领域需求快速崛起,例如某品牌推出的可降解手机壳采用PLA与竹纤维复合材料,上市3个月销量破百万。医疗领域手术缝合线、药物缓释载体等高附加值产品需求年增速超15%,市场规模将达120亿元。

2. 生态闭环构建与可持续发展

行业终极目标是构建“资源-产品-再生资源”的循环闭环。当前,末端回收处理设施不足导致生物可降解塑料环保优势未能充分发挥,例如国内仅有少数堆肥企业,且缺乏完善的垃圾分类-回收体系。未来,政策将推动垃圾分类与可降解塑料回收协同发展,例如建立“生产者责任延伸制”,要求企业承担产品回收责任。技术创新方面,酶解技术、化学回收技术将提升废弃塑料再生利用率。

三、产业调研:区域差异与投资机遇

据中研普华产业研究院显示:

1. 投资机遇与风险

投资热点集中在三大方向:一是智能装备,包括深海探测器、无人航行器等,受益于海洋资源开发需求增长;二是海洋大数据平台,通过整合多源异构数据,为政府与企业提供决策支持;三是海洋碳汇监测,在“双碳”目标下形成百亿级新赛道。然而,行业仍面临技术不成熟、市场竞争力弱、政策支持不到位等风险。例如,PLA丙交酯合成技术卡脖子、PBAT上游BDO价格波动等问题制约行业发展。投资者需平衡长期价值投资与短期政策套利,关注具备自主可控技术的企业,例如掌握水下机器人核心算法的初创公司。

2. 区域发展差异与协同

区域发展呈现沿海省份主导、内陆配套产业协同的格局。山东、广东、浙江三省凭借海洋产业基础优势,合计占据全国市场份额的62%。内陆地区则通过承接产业转移、发展配套产业参与分工,例如河南、安徽等地建设生物基材料产业园,为沿海企业提供原料供应。区域协同发展将推动行业资源优化配置,例如“东数西算”工程促进数据交易中心的区域协同,类似模式有望在可降解塑料行业复制。

2025年可降解塑料行业正处于技术突破与市场爆发的关键节点。从政策驱动到需求爆发,从技术迭代到生态闭环,行业每一步发展都蕴含着巨大的商业价值与社会效益。然而,技术瓶颈、标准缺失、公众认知不足等问题仍需克服。未来,需通过协同创新、标准完善、公众参与等多方努力,推动行业高质量发展,为全球塑料污染治理与可持续发展贡献中国方案。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的。