图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业的爆发,从来都不是偶然。便携式血液分析仪的兴起,背后是几股强大社会力量的汇聚。 首先,是慢性病管理的“日常化”与人口老龄化的刚性需求。随着中国社会老龄化程度不断加深,高血压、高血糖、高血脂等慢性病的患病人群持续扩大。传统的管理模式依赖于患者定期前往医院抽血化验,流程繁琐,时间成本高,导致许多患者的监测依从性不理想。便携式血液分析仪的出现,为家庭化、高频次的健康监测提供了可能。患者或高危人群可以像使用血糖仪一样,方便快捷地获取关键血液指标,真正实现疾病的早期预警和长期管理。这不仅是健康需求的升级,更是缓解公共医疗资源压力的有效路径。其次,国家政策强力引导基层医疗能力建设。近年来,“分级诊疗”和“强基层”成为医改的核心方向。在“十四五”规划圆满收官,“十五五”规划即将开启的关键时期,提升基层医疗卫生机构的服务能力是重中之重。大型、精密的血液分析设备对于很多社区医院和乡镇卫生院而言,存在购置成本高、操作要求高、维护难度大的障碍。而便携式设备以其低成本、易操作、快速出结果的特点,完美契合了基层医疗机构的需求,成为赋能基层诊疗、落实“大病不出县”目标的重要工具。 最后,后疫情时代催生的健康意识与远程医疗普及。新冠疫情极大地提升了全民的健康管理意识,人们比以往任何时候都更关注自身的生理指标变化。同时,远程医疗、互联网医院在此期间得到了飞速发展,并逐渐成为一种被广泛接受的诊疗模式。然而,远程诊疗的一个核心瓶颈在于如何获取可靠、及时的生理数据。便携式血液分析仪恰好填补了这一空白,它能将关键的血液检测数据从家庭端实时、准确地传输给云端医生,完成线上问诊的“最后一公里”,使得远程医疗不再局限于轻问诊,而能深入慢性病管理、术后康复等更专业的领域。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

二、 技术驱动:微型化、智能化与多靶标融合的未来图景

行业的发展,本质上是技术的迭代。未来五年,便携式血液分析仪的技术演进将围绕三个核心关键词展开:微型化、智能化和多靶标。 微型化与核心器件的突破是基础。传统的血液分析设备依赖复杂的光学系统和流体控制系统,体积庞大。如今,微流控芯片技术、生物传感器技术的进步,正将实验室的功能“浓缩”于一张名片大小的芯片或 cartridge(测试盒)上。通过微流控技术,可以精准控制微量血液样本(从指尖采血即可)在芯片内的分离、反应和检测,极大地简化了操作流程。传感器技术的灵敏度和特异性不断提升,使得在小型设备上实现高精度检测成为现实。 智能化与数据赋能是价值升华的关键。未来的便携式血液分析仪绝不会只是一个简单的检测工具,而是一个智能健康终端。设备内置的算法能够对原始检测数据进行校准、分析和初步解读,给出趋势性提示。通过与智能手机App无缝连接,检测数据可自动同步至云端,形成个人长期的电子健康档案。基于人工智能技术,系统能够学习用户的健康基线,当数据出现异常波动时,可主动发出预警,并给出饮食、运动或就医建议。这正是中研普华在《2025-2030年中国便携式血液分析仪行业深度调研与发展趋势分析报告》中强调的“硬件+软件+服务”一体化商业模式的核心。 检测项目的多元化与平台化是市场拓展的必然。早期的便携设备多专注于单一指标,如血糖、血氧。未来的趋势是一机多能,即同一台便携设备,通过更换不同的测试芯片或试剂卡,能够检测从常规血常规(如白细胞、红细胞、血小板)、凝血功能,到心脏标志物(如肌钙蛋白)、炎症指标(如C反应蛋白),乃至特定激素水平的多种项目。这种平台化的发展,将极大扩展设备的应用场景,使其不仅能服务于慢性病管理,还能应用于急诊预检、用药监测、营养评估乃至消费级健康管理等多个维度。

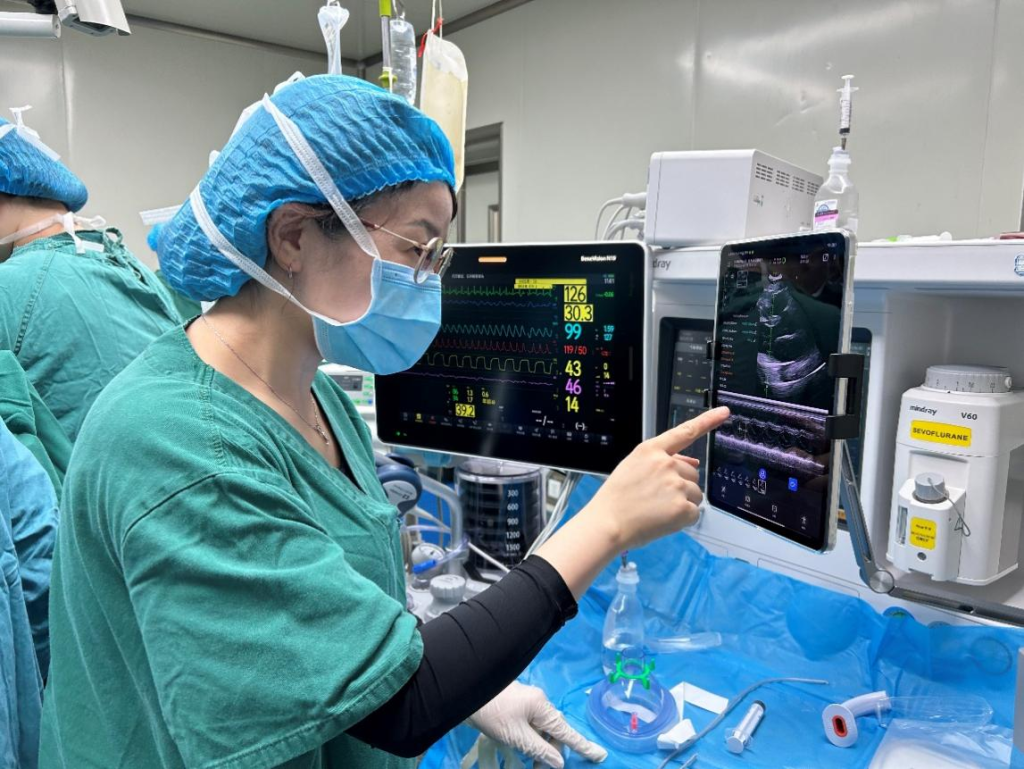

技术的进步,直接催化了应用场景的裂变。便携式血液分析仪的市场边界正在迅速拓宽。 1. 临床医疗场景:从“辅助”走向“核心” 在医院内,便携式血液分析仪正从床旁快速检测的辅助角色,逐步深入到急诊、ICU、手术室等对时效性要求极高的核心环节。在抢救危重病人时,几分钟内获取的电解质、血气、乳酸等指标可能直接决定治疗方案和预后。在“十五五”期间,随着国家对急危重症救治能力建设的投入加大,医院对于此类快速、精准的POCT(即时检测)设备的需求将持续旺盛。 2. 基层与家庭场景:潜力巨大的蓝海市场 这是未来五年增长潜力最大的领域。在广大的基层医疗机构,便携式设备将成为提升诊断能力、吸引患者首诊的关键装备。在家庭场景,随着人们付费意愿的提高和技术的成熟,面向普通消费者的、操作极度简化的健康监测设备将迎来爆发。它可能不再是“医疗器械”,而是一种“健康消费品”,用于日常的健康追踪和慢病管理。 3. 新兴前沿场景:应急救援与健康管理 在突发公共卫生事件、自然灾害等应急救援现场,便携式血液分析仪可以快速搭建起一个移动的微型检验室,为伤情判断和分类救治提供关键依据。此外,在高端体检中心、养老机构、甚至健身房和运动队中,用于评估身体机能状态、指导个性化健康方案的设备,也正开辟出一个全新的细分市场。

四、 挑战与思考:繁荣背后的冷思考

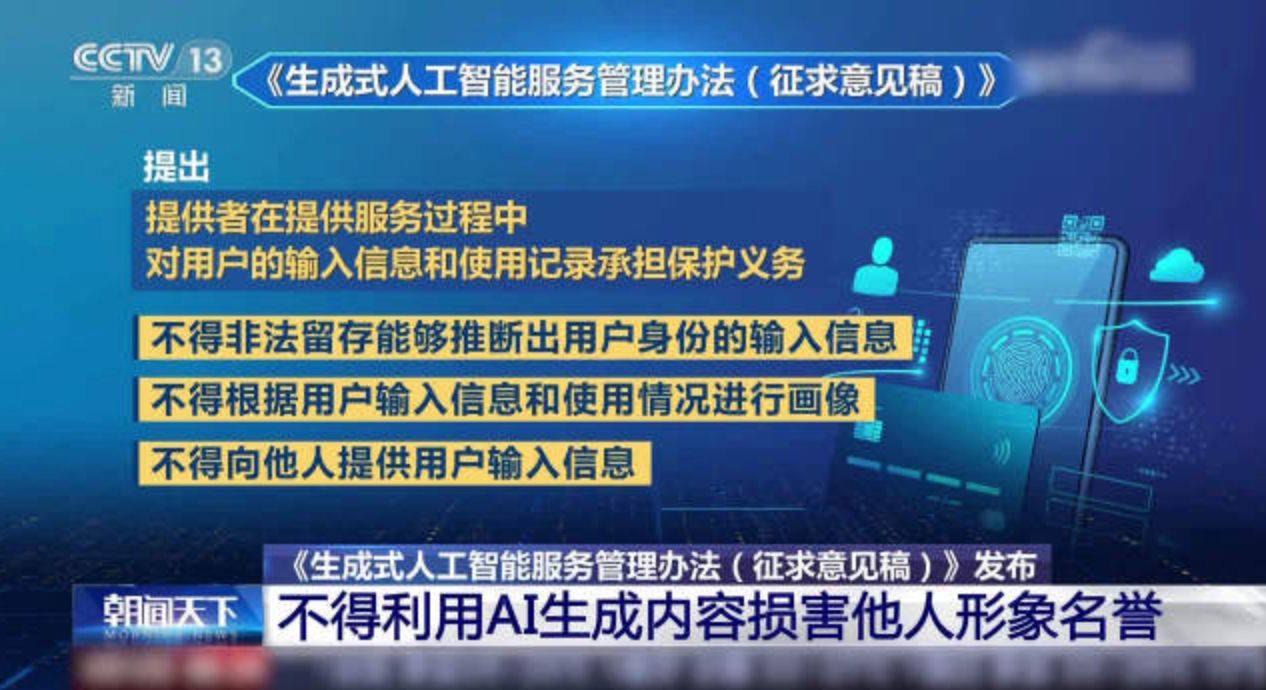

在展望广阔前景的同时,我们也必须清醒地认识到行业面临的挑战。这些挑战,也正是产业参与者需要着力突破的方向,是投资者进行投资分析和项目评估时必须考量的风险因素。 一是技术准入门槛与质量控制。 如何在微型化的同时保证检测结果的准确性、精密度和稳定性,是与大型设备媲美的关键。这涉及到核心生物原料、精密器件、算法模型等一系列高技术壁垒。任何环节的瑕疵都可能导致误诊风险。 二是法规监管与标准化。 作为医疗器械,便携式血液分析仪面临严格的注册审批流程。尤其是具备数据解读、辅助诊断功能的智能化设备,其算法的有效性和安全性如何被科学验证和监管,是全球监管机构都在探索的新课题。行业标准的缺失或滞后,也可能导致市场产品良莠不齐。 三是数据安全与隐私保护。 设备产生的健康数据是高度敏感的个人信息。如何确保数据在采集、传输、存储和分析过程中的安全,防止泄露和滥用,是赢得用户信任的基石,也是企业必须承担的社会责任。 四是支付体系的构建。 在临床场景,设备及配套试剂的费用能否纳入医保报销范围,将直接影响其推广速度。在消费级场景,如何设计出用户愿意持续付费的服务模式(如订阅制的数据解读、专家咨询服务),是商业模式能否跑通的核心。

面对这样一个充满活力与变数的行业,企业如何制定自己的发展战略与投资策略?政府相关部门如何进行科学的产业规划?这正是中研普华持续深耕该领域研究的意义所在。在我们最新编制的行业研究报告中,我们不仅对上述趋势和挑战进行了更量化的剖析,还重点描绘了完整的产业链图谱——从上游的核心元器件与生物原料供应商,到中游的设备研发制造与软件开发企业,再到下游的多元化应用场景。我们通过深入的产业调研,识别出产业链上的关键价值环节和潜在的“卡脖子”风险。 同时,我们的分析报告特别指出,“十五五”将是中国医疗科技创新的重要时期。对于有意进入或已在此领域布局的企业而言,不应再将目光局限于硬件本身的“性价比”竞争,而应着眼于构建基于数据的生态系统。这意味着,企业的核心竞争力将体现在:核心技术的原创性、产品与临床需求的贴合度、数据算法的智能水平以及跨场景的服务能力。例如,针对基层医疗市场的产品,其可行性报告必须充分考虑操作人员的专业水平、使用环境的稳定性以及后续的维护支持体系。而面向家庭消费级的产品,其商业计划书的重点则应放在用户体验、消费者教育以及增值服务的创新上。

结语

2025-2030年,中国便携式血液分析仪行业将驶入发展的快车道。这是一个由技术创新、需求升级和政策红利共同驱动的黄金时代。它不仅是医疗器械领域的一次重要变革,更是对整个国民健康管理体系的一次深刻重塑。机会巨大,挑战并存。唯有深入理解行业底层逻辑,精准把握技术、市场与政策的脉搏,方能在这片蓝海中行稳致远。

中研普华依托专业数据研究体系,对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析,致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系,我们助力合作方有效控制投资风险,优化运营成本结构,发掘潜在商机,持续提升企业市场竞争力。

若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果,可参阅中研普华产业研究院最新发布的,该报告基于全球视野与本土实践,为企业战略布局提供权威参考依据。