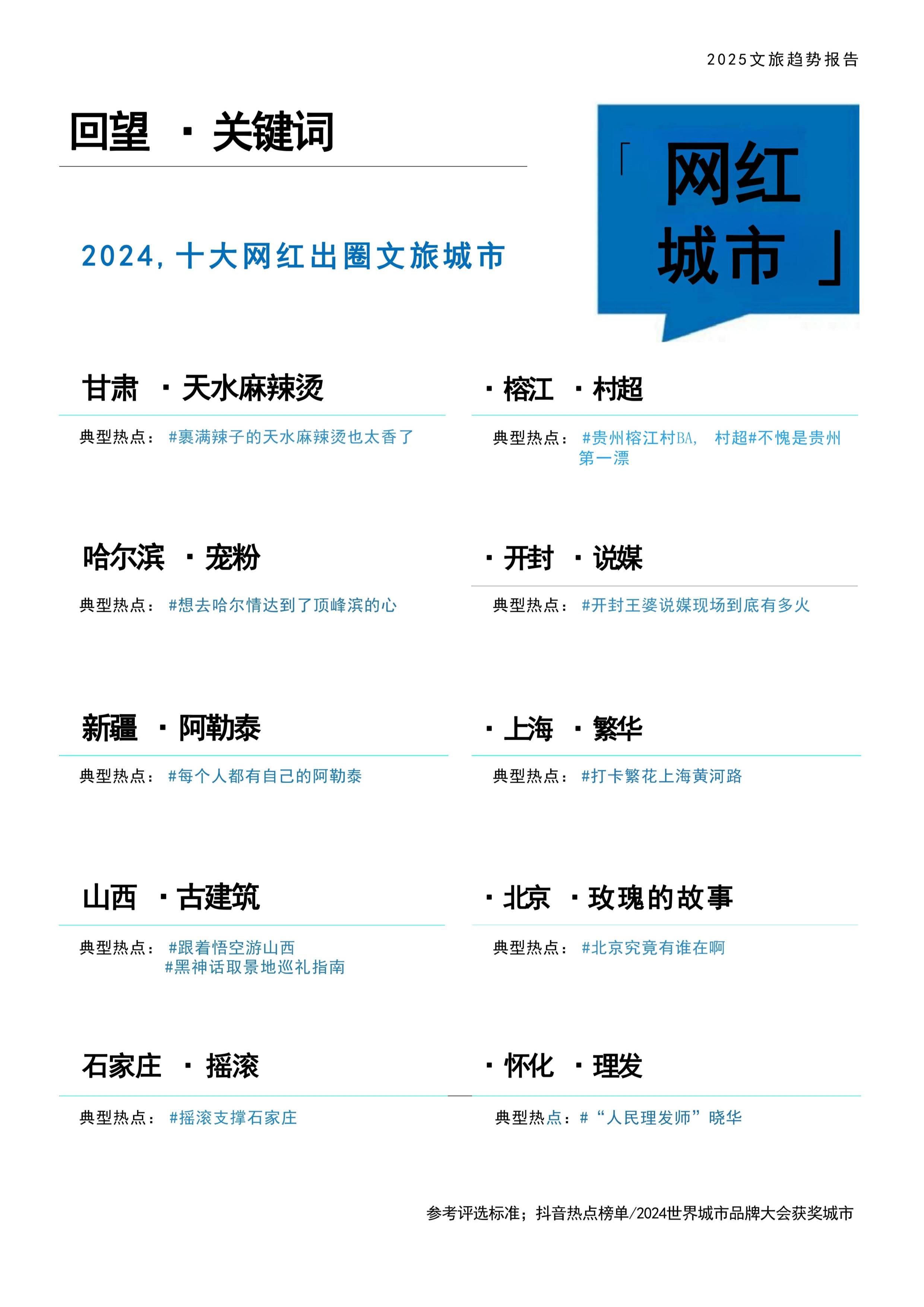

黑龙江省旅游产业正站在“冷资源”向“热经济”跨越的关键节点。从冰雪奇缘到四季繁花,从资源驱动到创新引领,黑龙江省以政策为笔、技术为墨,勾勒出全域旅游的新版图。未来,随着“十五五”规划落地与全球市场拓展,黑龙江省有望成为中国旅游产业转型升级的典范,为全球冰雪经济与生态旅游发展提供“龙江方案”。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

根据中研普华产业研究院发布的《》分析,黑龙江省作为中国冰雪资源核心区与生态屏障,依托“冷资源”与“绿生态”的双重优势,构建起冰雪旅游、生态康养、文化体验三维产业矩阵。2025年全省旅游市场规模突破1800亿元,接待游客超1.2亿人次,形成以哈尔滨为枢纽、多地协同发展的空间格局。政策层面,50亿元冰雪基金与全域旅游规划双轮驱动,推动产业链向高端化、数字化延伸;市场层面,冰雪运动、生态研学、跨境旅游等新兴业态崛起,技术赋能与跨界融合成为提质增效的关键。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1. 资源禀赋:冰雪与生态的双重基因

黑龙江省坐拥中国最密集的冰雪资源与最完整的生态体系,形成“冰雪+生态+文化”的复合型旅游基因库。以哈尔滨国际冰雪节为核心的冰雪产业集群,涵盖亚布力滑雪场、雪乡民俗村等标志性景点,冬季单季接待量突破千万人次;五大连池、镜泊湖等地质奇观与大兴安岭原始森林构成生态旅游骨架,夏季避暑客群年均增长显著。文化层面,金上京历史博物馆、侵华日军第七三一部队罪证陈列馆等历史遗迹,与鄂伦春族、赫哲族等少数民族文化交织,形成独特的文化体验场景。

2. 市场格局:头部引领与细分突围

黑龙江省旅游市场呈现“双轮驱动”特征:头部企业如黑龙江省旅游投资集团,通过整合省级文商旅平台、运营滑雪场与酒店集群,主导全产业链开发;中小企业则聚焦细分领域,如乡村旅游运营商开发“农家乐+非遗工坊”模式,科技企业推出VR冰雪体验、AI行程规划等数字化产品。区域分布上,哈尔滨占据全省旅游收入半壁江山,牡丹江、伊春等地依托边境旅游与森林资源形成增长极,黑河、抚远等口岸城市通过跨境旅游实现差异化突破。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示分析

3. 技术赋能:从场景创新到生态重构

技术革新成为黑龙江省旅游提质的核心引擎。哈尔滨太阳岛风景区“数字太阳岛”项目,通过VR技术复原历史场景,游客可沉浸式体验金代文化;携程平台数据显示,数字化体验类产品复购率较高,显示科技对消费决策的深度影响。基础设施层面,5G基站覆盖核心景区,区块链技术应用于门票溯源与住宿管理,提升服务透明度。可持续发展领域,新能源观光车、零碳酒店等绿色基建普及,推动产业向低碳转型。

4. 政策驱动:战略定位与资金护航

政策红利为黑龙江省旅游注入强劲动能。《黑龙江省冰雪经济发展规划(2024—2030年)》明确打造“国际冰雪旅游度假胜地”目标,配套设立专项基金与滑雪场补贴;全域旅游规划构建“三纵一横”交通网络与“三圈两带”产业布局,强化区域联动。监管层面,黑龙江省推行“十大监管护游行动”,通过暗访检查、投诉“不过夜”机制,规范市场秩序,游客满意度大幅提升。

5. 消费升级:需求分层与体验深化

游客需求呈现“高端化+个性化”双轨趋势。冰雪领域,高端滑雪课程、私人向导服务占比提升,过夜游客平均停留时间延长;生态旅游中,森林康养、星空观测等细分产品受青睐,家庭亲子客群预订周期提前。消费结构上,门票收入占比下降,住宿、餐饮与体验式消费占比上升,显示产业从“流量经济”向“留量经济”转型。

二、黑龙江省旅游行业未来趋势展望

1. 四季均衡:从“单极驱动”到“全时繁荣”

黑龙江省正突破“冬季依赖症”,构建“冰雪+避暑+生态+文化”四季产品体系。春季镜泊湖冰瀑观鸟、夏季五大连池矿泉疗养、秋季大兴安岭红叶摄影等主题线路,推动冬季收入占比下降,季节性波动显著缓解。技术层面,元宇宙景区建设加速,哈尔滨冰雪大世界计划实现虚拟游客量突破,通过数字孪生技术延伸旅游生命周期。

2. 跨界融合:从产业叠加到生态共生

“旅游+”战略催生新业态爆发。体旅融合领域,亚布力滑雪场举办天空越野赛,吸引运动爱好者;文旅融合方面,非遗购物周、京剧驻场演出等活动,推动文化消费占比提升。跨境旅游中,黑河市打造“5分钟入境”通道,中医康养项目成为俄罗斯游客热门选择,中俄文化季演出场次大幅增加,彰显国际合作潜力。

3. 全球竞合:从区域突围到国际标杆

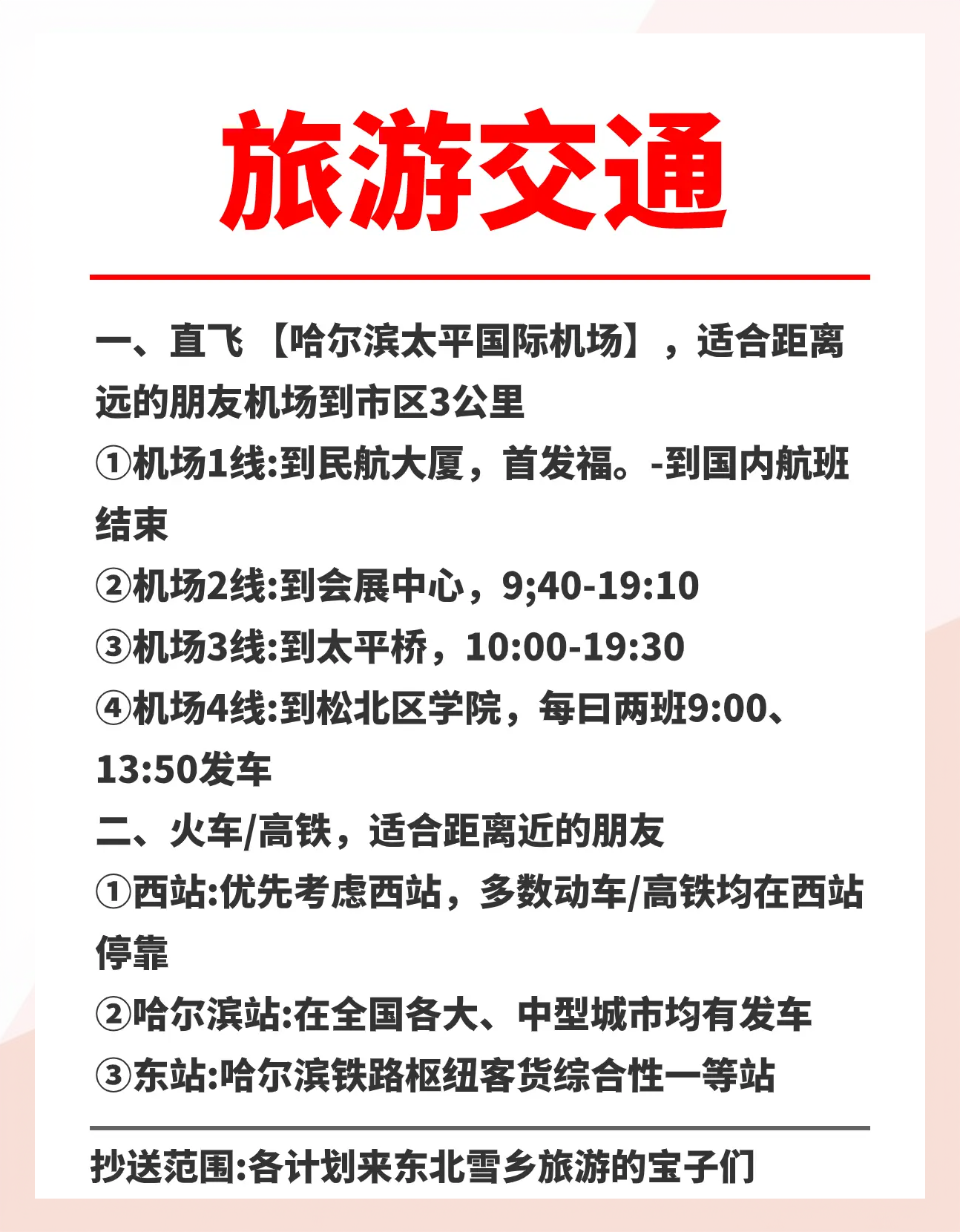

黑龙江省瞄准“全球冰雪旅游目的地”定位,深化与北欧、阿尔卑斯地区对标。基础设施层面,哈尔滨机场T3航站楼启用,直飞航线覆盖多国;品牌塑造上,依托“中国生态康养后花园”定位,吸引长三角、京津冀客群。挑战方面,需应对气候变暖导致的雪期缩短,通过人工造雪技术升级与室内滑雪场建设保障供给;同时,通过差异化产品创新,规避与吉林、新疆等地的同质化竞争。

如需获取完整版报告及定制化战略规划方案,请查看中研普华产业研究院的《》。