医疗器械作为医疗健康体系的核心支撑,其发展水平直接映射着国家科技实力与医疗现代化进程。在人口老龄化加速、慢性病负担加重、医疗技术迭代升级的全球背景下,医疗器械行业正经历从规模扩张向高质量发展的深刻转型。这场变革不仅重塑着医疗服务的供给模式,更推动着全球医疗产业链的重构与升级。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、医疗器械行业市场发展现状分析

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(一)国产替代的深水区突破

近年来,中国医疗器械行业在高端领域实现了历史性跨越。以影像设备为例,国产超导磁共振、光子计数CT等核心技术逐步比肩国际水平,联影医疗的PET-CT获FDA认证进入美国市场,标志着国产设备出海迈出关键一步。在心血管介入领域,药物涂层支架通过技术创新将再狭窄率大幅降低,微创机器人图迈腔镜手术机器人获CE认证,展现出中国企业在微创技术领域的全球竞争力。

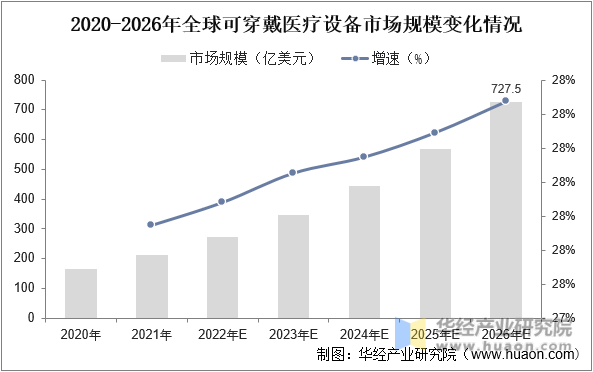

这种突破的背后是政策与市场的双重驱动。国家“十四五”医疗装备产业发展规划将植入器械、高端影像设备列为重点突破领域,推动国产替代进程加速。与此同时,分级诊疗制度推动基层医疗设备配置升级,2024年三类医疗器械首次注册量同比增长显著,中高端产品“量质齐升”趋势明显。例如,可穿戴心电监测仪、智能超声诊断系统等产品在县域市场的渗透率快速提升,企业通过“设备+服务”的订阅制模式,有效解决了基层医疗资源不足的痛点。

(二)技术融合催生新业态

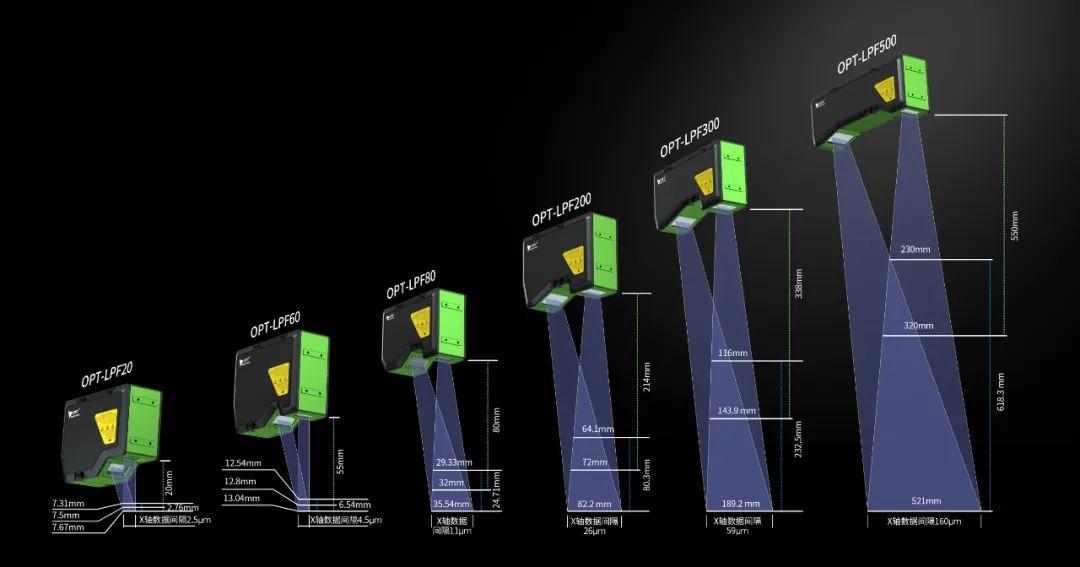

人工智能、大数据、物联网等技术的深度渗透,正在重构医疗器械的创新生态。AI辅助诊断系统通过深度学习优化影像识别精度,其诊断准确率较传统方法显著提升;远程医疗平台实现跨区域诊疗资源整合;3D打印技术定制化匹配患者解剖结构,在骨科植入物、心血管支架等领域得到广泛应用。

材料科学的突破同样为行业注入新动能。可吸收材料向“降解-修复-再生”一体化演进,生物活性玻璃与高分子复合材料成为研究热点。例如,某企业开发的可吸收电子器件,使植入式设备从“功能替代”转向“组织再生”,显著降低了二次手术风险。这些创新不仅提升了产品附加值,更开辟出全新的市场空间。

(三)全球化布局的双向突破

中国医疗器械企业的出海逻辑正从“产品输出”转向“技术输出”。在欧美市场,头部企业聚焦高端影像设备、手术机器人等创新产品,通过FDA、CE认证打入主流医院供应链;在“一带一路”沿线国家,则通过本地化生产、定制化研发等方式,构建覆盖研发、生产、服务的全球网络。例如,某企业通过在东南亚设立生产基地,成功规避关税政策风险,实现海外市场收入快速增长。

与此同时,跨国企业也在深化在华本土化战略。全球前30大医疗器械企业中,多数已在中国设厂,外资医疗仪器领域投资激增。这种双向互动不仅推动了技术标准的国际互认,更促使中国企业在全球价值链中向高端攀升。

(一)需求端:健康消费的多元化释放

人口结构变化与疾病谱转型构成行业增长的核心动力。随着老龄化程度加深,骨科、心血管、神经外科等领域的医疗器械需求呈现指数级增长。例如,AI辅助诊断系统已从“辅助工具”升级为“临床决策核心”,其通过分析全球医疗大数据,实现治疗策略的动态优化;家用制氧机、智能药盒等产品的市场规模持续扩大,形成“院内+院外”双轮驱动格局。

消费升级同样催生新的增长点。运动医学中可吸收界面螺钉的使用率提升,宫腔镜手术可吸收止血纱布的渗透率大幅提高,反映出患者对微创、无创治疗的偏好。基层市场潜力进一步释放,社区康养中心通过部署物联网设备,构建覆盖慢性病管理、紧急救援的立体化服务网络。

(二)供给端:政策红利与技术壁垒的博弈

政策层面,国家将医疗器械纳入战略性新兴产业,通过“研发-审批-应用-支付”全链条支持体系推动高质量发展。创新医疗器械特别审批程序将高端设备审批周期大幅压缩,医保支付改革从“成本控制”转向“技术遴选”,加速创新产品纳入医保目录。

然而,行业也面临多重挑战。集采政策压缩传统耗材利润空间,IVD、骨科等细分领域企业毛利率下滑。原材料价格上涨、供应链本地化需求增加,进一步推高生产成本。例如,某企业销售费用率居高不下,反映市场拓展投入与利润平衡的难题。此外,核心部件仍依赖进口,生物活性材料的长期稳定性、智能传感器的生物相容性等“卡脖子”问题亟待突破。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

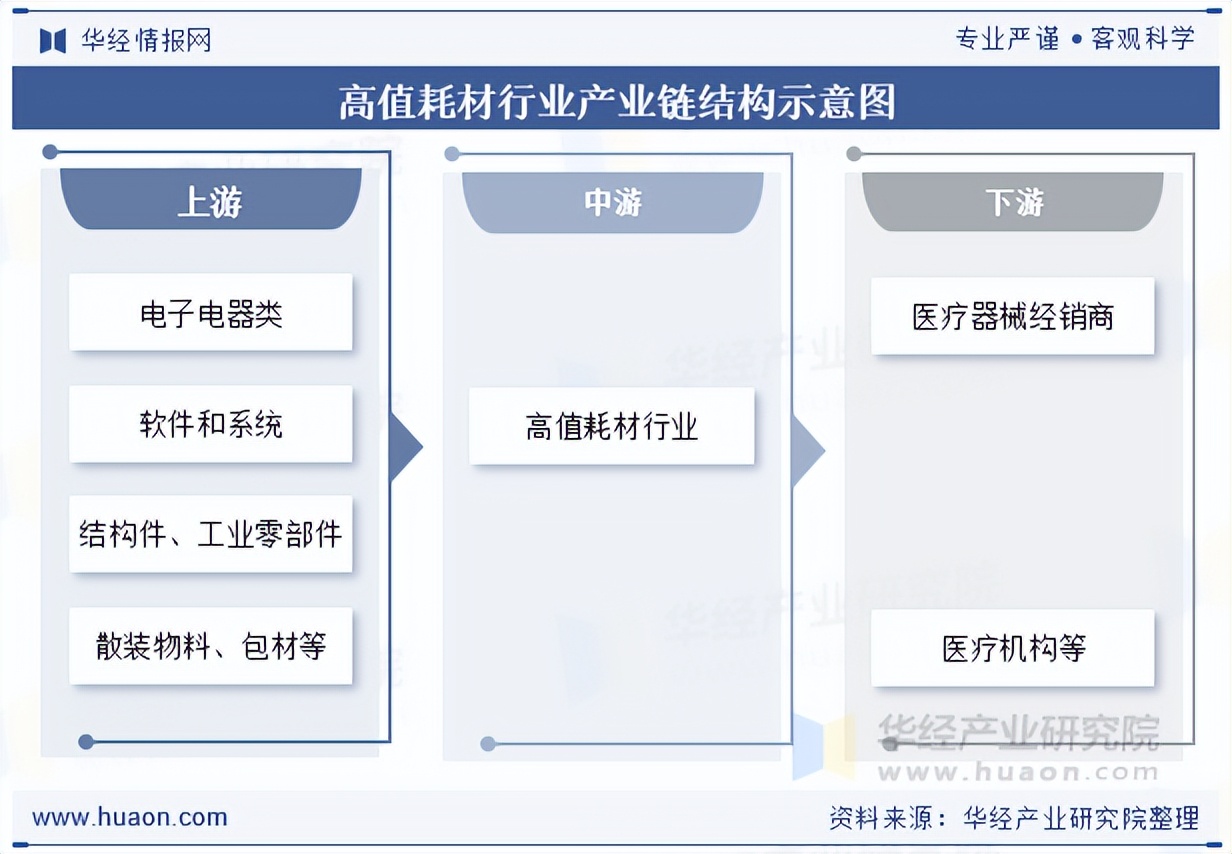

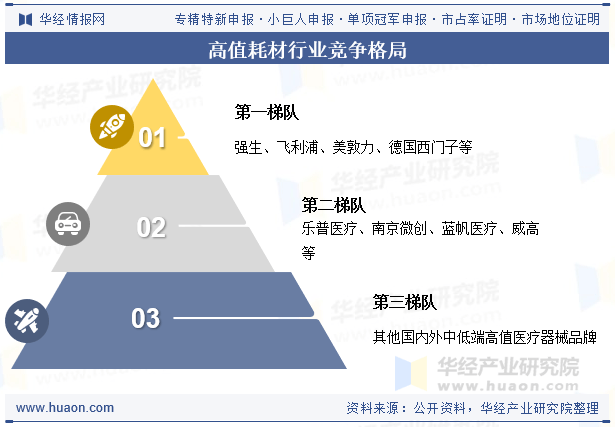

(三)竞争格局:从“规模竞争”到“价值竞争”

全球医疗器械市场持续扩容,中国作为第二大市场,呈现出“高端医疗向普惠医疗延伸”的特征。从竞争格局看,国际巨头仍占据高端市场主导地位,但国产替代进程显著加速。在中低端领域,监护仪、DR设备等品类已实现较高国产化率;在高端领域,联影医疗推出首款国产PET/MR,标志着技术突破进入深水区。

区域市场分化日益明显。长三角地区依托精密制造传统与严格监管体系,在手术机器人、体外诊断等细分领域形成技术壁垒;珠三角地区凭借技术先发优势与资本密集型创新,在护理机器人、5G远程手术等领域占据领先地位。这种差异化竞争促使企业聚焦细分赛道,构建核心竞争力。

(一)技术创新:智能化与精准化的深度融合

AI技术将贯穿医疗器械研发、生产、营销全链条。研发端,AI加速临床试验设计,缩短新药上市周期;制造端,预测性维护降低设备故障率;营销端,智能算法实现客户需求精准预测。例如,某企业通过AI驱动的供应链模拟,将库存周转率显著提升。

材料科学的突破将推动个性化医疗的普及。可吸收材料向“降解-修复-再生”一体化演进,智能材料感知炎症信号并释放抗炎因子,降低术后感染率。3D打印技术实现个性化植入物制造,生物活性玻璃与高分子复合材料成为研究热点。

微创与无创技术将重塑手术范式。手术机器人向多科室渗透,神经介入、眼科等领域柔性机器人实现精准操作。无创监测设备通过柔性电子技术实现24小时健康数据采集,用户依从性大幅提升。

(二)市场拓展:新兴赛道与基层市场的双重机遇

集采政策优化将引导优质产品脱颖而出。通过“临床选择权”引导优质产品脱颖而出,医保支付模式改革将技术价值纳入评估体系,推动创新产品快速放量。细分市场中,运动医学、神经介入、消费医疗等新兴领域增长强劲。基层市场潜力将进一步释放。家庭医疗保健需求爆发,家用制氧机、智能药盒等产品市场规模扩大。社区康养中心通过部署物联网设备,构建覆盖慢性病管理、紧急救援的立体化服务网络。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。