图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

船舶产业作为全球贸易的核心载体与海洋经济的关键支柱,正经历由传统制造向绿色智能转型的历史性变革。2025年,全球船舶市场在环保法规倒逼、技术迭代加速与地缘政治重构的三重驱动下,进入“技术-政策-市场”深度协同的新周期。中国凭借完整的产业链集群与技术创新突破,在全球船舶制造领域占据主导地位,但核心技术自主化、高端配套国产化与全球市场拓展仍面临挑战。

一、环境分析

(一)政策环境:全球规则重构产业生态

国际海事组织(IMO)2023年实施的《船舶能效指数(EEXI)》与《碳强度指标(CII)》法规,要求全球船队能效水平大幅提升,推动现有船舶技术改造或提前淘汰。欧盟将航运业纳入碳交易体系(EU ETS),对进入欧盟港口的船舶征收碳排放税,进一步抬升传统燃料船舶运营成本。在此背景下,绿色技术成为船舶建造的“必选项”,LNG双燃料发动机、甲醇燃料系统及氨燃料预留设计加速普及。

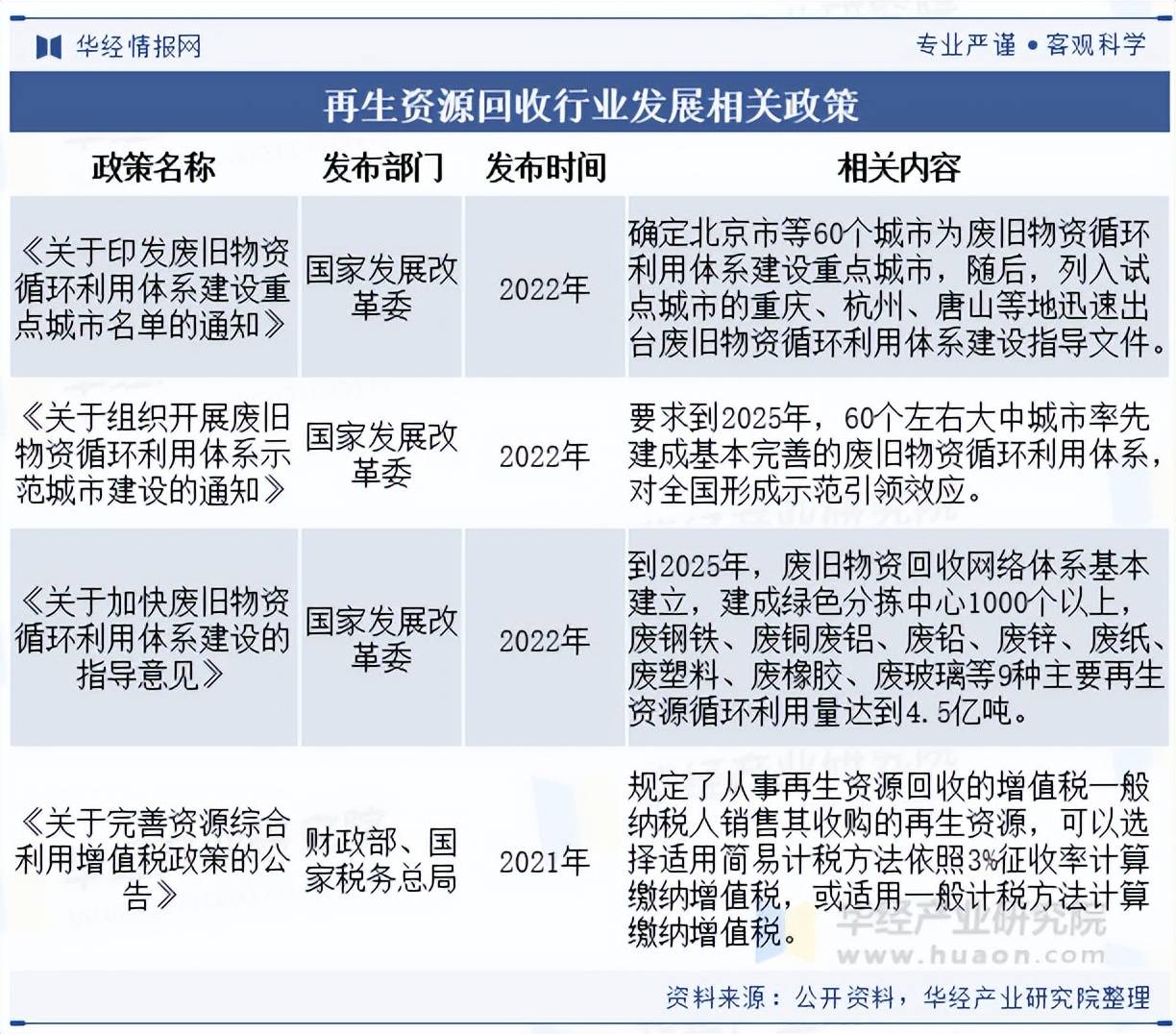

中国将船舶工业纳入战略性新兴产业,通过《船舶工业高质量发展行动计划》等政策引导产业向绿色化、智能化转型。国家设立绿色船舶研发基金,支持氢燃料电池、零碳燃料技术突破;简化智能船舶适航认证流程,加速技术商业化。同时,中国积极参与国际标准制定,在LNG船、智能航行系统等领域提升国际话语权。

(二)技术环境:跨界融合推动产业跃迁

根据中研普华研究院《》显示,船舶产业技术体系呈现“动力革命+智能升级+材料创新”三重突破:

绿色动力技术:LNG双燃料发动机技术成熟度大幅提升,成为新建船舶的主流选择;甲醇燃料发动机通过技术优化,解决低温启动与燃料供应稳定性难题,在远洋运输领域加速渗透;氨燃料发动机研发进入工程化阶段,零碳燃料应用迈出关键一步。此外,风帆辅助动力系统与太阳能光伏的集成应用,使传统船舶能效显著提升。

智能船舶技术:自主航行系统通过多传感器融合与AI决策算法,实现复杂航道环境下的自主避碰;数字孪生技术构建船舶全生命周期模型,使设备预测性维护准确率大幅提升;船岸协同平台通过5G/6G通信技术,实现船舶运营数据的实时传输与分析,为船队优化调度提供决策支撑。

新材料应用:碳纤维增强复合材料(CFRP)使船体结构重量大幅减轻,燃油效率显著提升;玻璃纤维增强塑料(GFRP)在小型船舶制造中渗透率提升,降低制造成本;铝合金材料通过新型焊接工艺,解决应力腐蚀问题,在高速客船领域加速替代传统钢材。

(一)需求端:绿色智能驱动市场扩容

全球船舶市场需求呈现“结构分化+场景深化”特征:

商船市场:集装箱船领域,超大型船舶(24000TEU以上)凭借单位运输成本优势,在东西主干航线占比持续提升;中小型集装箱船通过加装脱硫塔或改装为LNG动力,满足区域航线环保要求。散货船市场聚焦“灵活化+智能化”,灵便型散货船通过模块化设计实现快速货种转换,智能航行系统提升航线规划效率。油轮市场面临“老化替代+新能源转型”双重压力,VLCC(超大型油轮)更新需求集中释放,氨燃料预留设计成为新订单标配。

特种船舶市场:深海矿产开发、海上风电运维、海洋科学研究等领域需求快速增长。多功能海底矿产采集船集成定位、开采、运输功能,推动深海资源商业化开发;海上风电安装船向“大风轮+大水深”方向升级,适应海上风电向深远海拓展趋势;科考船搭载高精度探测设备与实验室,提升海洋科学研究能力。

消费级市场:内河渡轮、沿海客船等民用船舶领域,电动化与智能化需求爆发。锂电池能量密度突破400Wh/kg,纯电池动力船舶续航里程达500海里,推动内河航运电动化率提升;智能运维平台通过AR技术实现远程故障诊断,降低维修成本。

(二)供给端:分层竞争与产能优化

全球造船业呈现“金字塔式”分层竞争格局:

头部企业:占据高端船舶市场,通过“绿色技术+智能系统”构建壁垒。例如,沪东中华自主研发的17.4万立方米LNG船,蒸发率和能耗指标达世界顶尖水平,市场份额持续提升。

第二梯队企业:聚焦细分市场,在支线集装箱船、化学品船等领域形成差异化竞争力。扬子江船业等民营船企在汽车运输船(PCTC)市场表现突出,全球市场占有率显著提升。

新兴造船国:通过政策扶持与成本优势,在中小型船舶制造领域加速追赶。越南、印度等国依托劳动力成本优势,承接散货船、油轮等标准化船型订单,对传统造船国形成替代压力。

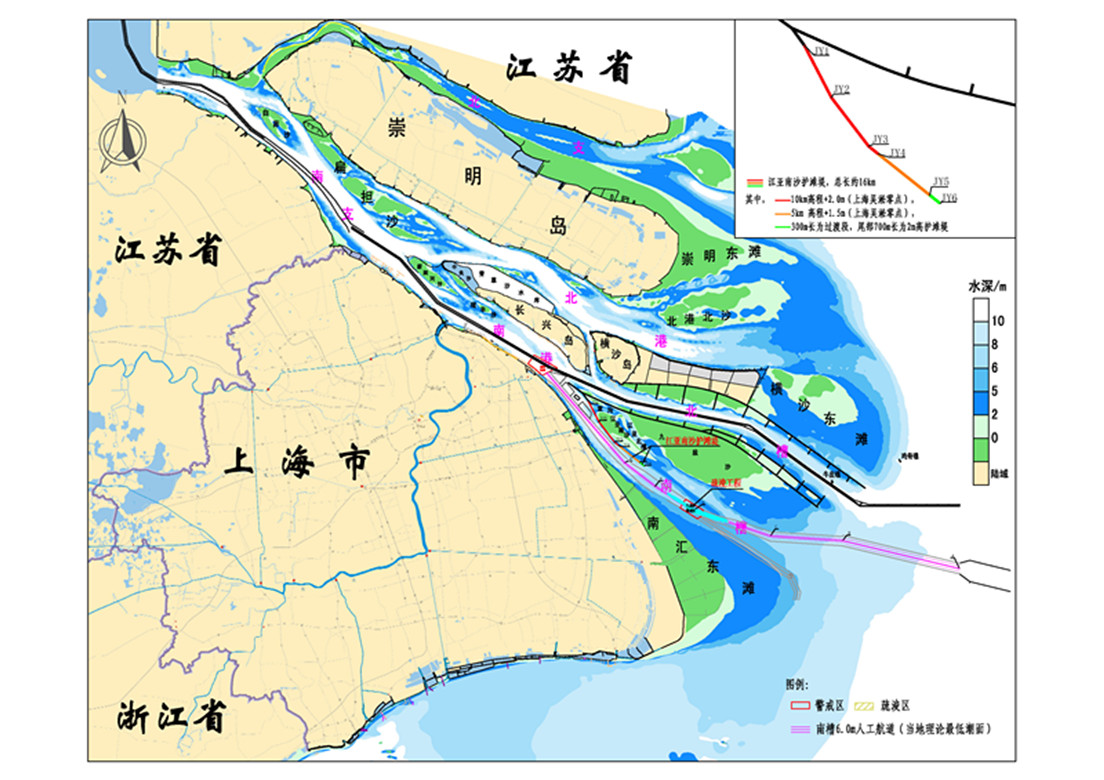

中国造船业供给能力持续增强,形成以长三角、环渤海、珠三角为核心的产业集群,配套本土化率超90%。头部企业通过垂直整合与横向并购,提升全产业链控制力。例如,中船集团整合设计、建造、配套资源,构建“主机-辅机-零部件”协同生态;民营船企通过专业化分工,在细分领域形成集聚效应。

(一)区域竞争:梯度分化与协同发展

核心区域领跑行业创新。粤港澳大湾区依托华大基因、腾讯等企业跨界技术,推动船舶AI决策系统与生物燃料研发;长三角以上海“绿色船舶创新联盟”为支点,整合高校、科研机构与企业资源,加速技术标准化与临床转化。

中西部地区通过政策扶持实现后发追赶。四川、湖北等地国家区域医疗中心引入头部企业技术,提升本地检测服务能力;重庆依托自贸区政策优势,建设船舶数据跨境流动试点,吸引国际药企开展多中心临床试验。

(二)主体竞争:三类主体与两大阵营

传统造船巨头:中船集团、中集集团等通过规模化检测与CAP/CLIA认证构建渠道优势,占据中游服务市场较大份额。

科技跨界企业:华为、腾讯等通过AI算法与云计算能力切入船舶数据分析领域,开发“船舶健康监测+航线优化”平台,实现个体化运维方案推荐。

创新型初创企业:专注于船舶能效管理、自主航行系统等细分赛道,通过技术迭代与专利布局开辟新市场。

国企与民企形成互补阵营。央企在适航标准制定、基础设施投资方面占据主导;民营企业以创新效率与市场响应速度见长。

(一)技术趋势:从“工具创新”到“系统重构”

零碳燃料商业化:2025-2030年,氨燃料发动机通过技术优化解决氮氧化物排放问题,在远洋运输领域实现规模化应用;氢燃料电池系统能量密度大幅提升,推动内河渡轮与沿海客船全面电动化;生物燃料与常规燃料混合使用技术成熟,为现有船队提供低成本减排方案。

自主航行普及:随着VDES(甚高频数据交换系统)与AI决策算法的成熟,自主航行船舶进入规模化运营阶段。沿海短途运输航线率先实现无人化,降低人力成本;北极航道通过自主航行系统突破航行安全瓶颈,缩短亚欧贸易运输时间;智能编队航行技术使多艘船舶协同作业,提升运输效率。

数据生态构建:船舶运营数据交易市场规模突破50亿美元,船东通过数据资产化实现新盈利模式;区块链技术实现船舶供应链金融、跨境登记等场景透明化,提升行业效率。

(二)市场趋势:从“规模扩张”到“价值深耕”

后市场服务崛起:船舶运维市场从“被动维修”向“预测性服务”转型。远程诊断系统通过振动分析与油液监测,提前预警设备故障;智能备件管理系统结合航行计划优化库存配置;船员培训体系引入VR仿真技术,提升操作技能培训效率。后市场收入占船企总营收比例大幅提升,成为新利润增长点。

新兴市场拓展:东南亚海上风电运维船需求年增显著,非洲内河航运数字化升级带动中小型船舶电子设备爆发。中国船企通过本地化生产与定制化服务,抢占新兴市场先机。

标准与认证竞争:IMO推动船舶电子标准互认,中国主导的智能航行系统、LNG燃料供应链等标准加速国际化。企业通过参与国际规则制定,构建技术壁垒与品牌优势。

(一)聚焦核心技术自主化

投资上游仪器耗材领域,关注量子测序技术、高精度传感器等国产替代窗口期的设备制造商及核心零部件供应商;布局三代测序、单细胞测序、AI算法等前沿技术商业化进展,优先选择掌握CRISPR基因编辑、量子通信技术的企业。

(二)布局临床刚需与消费升级

中游服务环节,选择具备规模化检测能力且获得CAP/CLIA认证的头部机构,关注其区域检测中心建设与医保合作进展;下游应用场景中,肿瘤伴随诊断、病原微生物检测和遗传病筛查构成增长三角,重点投资多癌种早筛产品开发及基层市场渗透能力。

(三)把握区域市场结构性机会

中西部地区因政策扶持与医疗资源下沉,市场规模增速有望超越东部;县域市场因便携式设备普及与医保支付覆盖,成为基层检测主要增量来源。跨境服务领域,关注为东南亚药企提供伴随诊断试剂开发、参与国际多中心临床试验的投资机会。

(四)规避合规风险与伦理争议

政策监管趋严背景下,企业需建立完备的合规体系,包括样本采集标准化、检测报告可追溯、数据存储加密等。投资者应规避未经审批开展临床检测、未脱敏处理用户基因信息的机构,优先选择通过ISO 20387基因数据国际标准认证的企业。

如需了解更多船舶行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。