校服行业现状与发展趋势分析

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

引言:校服市场的“成长烦恼”

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

校服作为学生日常穿着的必需品,既是校园文化的具象载体,也是教育理念的外在表达。然而,当前校服行业正面临多重矛盾:一边是新生儿数量下降导致的市场需求收缩,另一边是家长对校服品质、功能与美学的升级期待;一边是“小散乱”的市场格局,另一边是政策推动下的规范化转型。在苏州“校服断供”事件中,家长为孩子补购校服的焦虑,折射出行业供给与需求错配的深层问题。如何平衡规模化生产与个性化需求?如何实现功能性与文化性的统一?

一、行业现状:结构性转型中的矛盾与突破

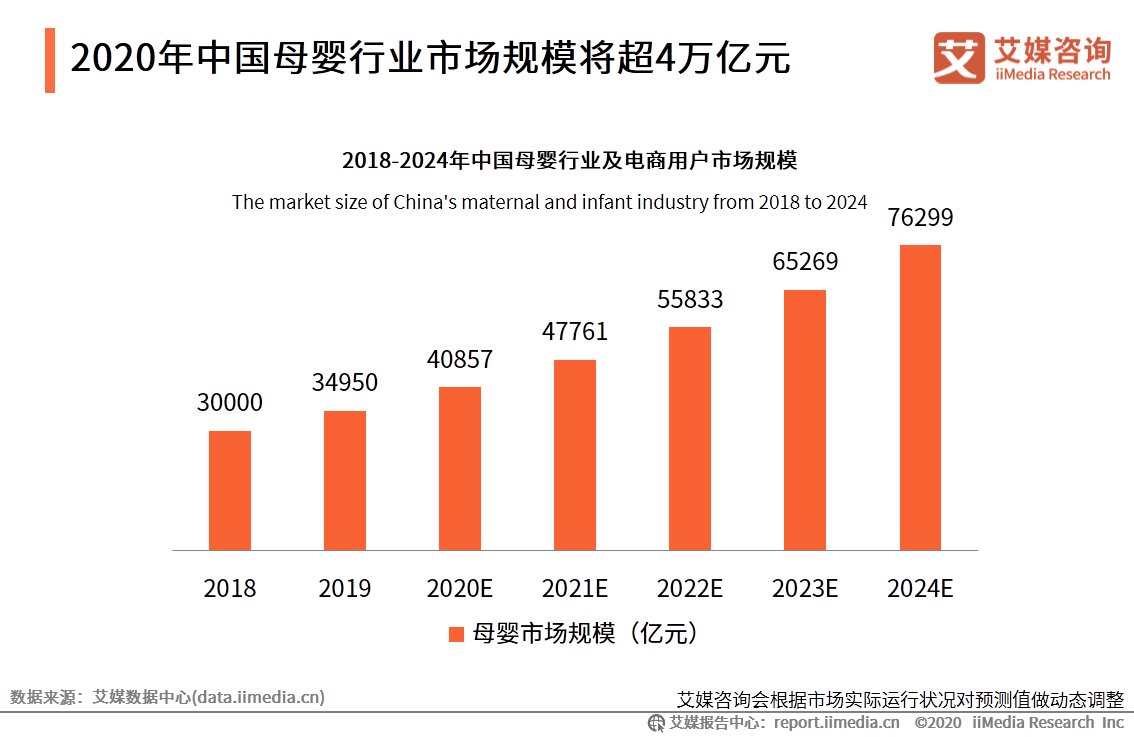

1. 市场规模:需求收缩下的结构性增长

中研普华产业院研究报告《》分析,当前,中国校服行业市场规模已突破千亿元,但增速明显放缓。这一现象背后,是新生儿数量锐减带来的需求端收缩。据国家统计局数据,2014-2023年新生儿出生人数从1687万降至902万,这一变化已开始影响幼儿园阶段招生规模,并将于2025年传导至小学,2029年后波及初中。然而,行业仍存在1130-1250亿元的潜在空间,增量主要来自高质量校服对低质产品的替代——家长对校服品质的要求从“耐穿”转向“美观+功能+环保”,推动客单价从50-100元向200-500元区间升级。例如,采用数码印花技术的国风设计校服、具备吸湿速干功能的运动校服等高端产品逐渐普及,成为市场增长的新引擎。

2. 产业链:从“小散乱”到品牌化突围

中国校服行业产业链涵盖面料生产、设计、制造、销售等环节,但长期存在“小散乱”特征。据统计,全国超10万家校服企业中,仅伊顿纪德一家营收超10亿元,头部品牌市场占有率不足1%,远低于韩国头部品牌20%的市占率。这种格局导致产品质量参差不齐,假冒伪劣产品频发。

近年来,政策与市场的双重驱动下,行业开始向品牌化、规范化转型。一方面,教育部等四部委颁布的《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》明确要求提升校服品质,规范采购流程,推动行业建立“学校主体、民主决策、公平竞争、全程公开”的采购机制;另一方面,消费者对环保、健康材质的重视,促使企业加大在功能性面料(如抗菌、防螨、吸湿速干)和智能技术(如GPS定位、生物传感器)上的研发投入。例如,伊顿纪德通过开发可机洗羊毛混纺面料校服占据高端市场,乔治白借助虚拟试衣间技术缩短设计周期,提升市场响应速度。

3. 区域市场:分化与潜力并存

校服市场呈现明显的区域差异。一线城市如北京、上海、广州因经济发达、教育投入高,校服市场规模领先,且消费者对高端、个性化产品需求旺盛。例如,深圳某校服品牌通过定制化服务满足多样化需求,中高端产品占比显著提升。中西部地区随着城镇化进程加快和居民消费能力提升,校服市场增长迅速。例如,重庆某校服企业通过模块化设计(如可拆卸袖套、可替换徽章)适应不同季节和场合,将单品SKU减少40%,库存周转率提升25%。未来,中西部地区将成为行业重要的增长极。

4. 政策环境:规范管理与质量优先并重

国家对校服行业的监管日益严格,从生产到销售等各个环节均有明确的政策法规。例如,原国家四部委颁布的《关于进一步规范中小学生校服管理工作的意见》明确校服安全与质量标准,推动行业向品质化、品牌化方向发展。多地政府取消校服限价政策,允许市场化定价,激发企业创新活力。同时,强化质量监管,通过“双送检”制度(生产企业送检+采购单位送检)保障校服质量,提升行业整体水平。

然而,政策执行中仍存在争议。例如,部分地区推行的“一市一款”校服政策,虽旨在通过统一款式遏制腐败,但忽视了学校文化的多样性和学生个体的审美需求,导致“审美平庸化”“品质流放”等问题。如何平衡统一性与适应性,成为政策优化关键。

二、发展趋势:技术驱动与需求升级下的行业变革

1. 材料创新:环保与智能成为主流

中研普华产业院研究报告《》分析,环保理念深入人心,绿色校服成为市场新宠。有机棉、再生纤维等环保材料的应用比例逐年提升,企业通过采用可降解面料、优化生产工艺减少环境污染。例如,ECONYL®再生尼龙由海洋塑料瓶制成,强度与传统尼龙相当,且生产过程中碳排放减少。同时,智能温控纤维、纳米抗菌棉等高性能材料的研究取得突破,推动校服向功能化、舒适化方向发展。

智能化技术的渗透,更是为校服行业带来颠覆性变革。智能校服通过内置传感器实现健康监测、定位追踪等功能,成为行业新亮点。例如,内置GPS芯片的智能校服可实时监测学生位置,生物传感器可追踪心率、体温等健康数据,提升校园安全管理效率。此外,3D打印、虚拟试衣间等技术优化设计流程,降低打样成本,提升生产效率。企业通过AI设计助手生成多款校服方案,结合面料推荐和工艺说明,实现个性化定制服务。

2. 设计升级:从“统一规范”到“文化表达”

校服设计正从“基础防护”向“时尚化、个性化”转变,推动产品创新。一方面,家长对校服的文化内涵和审美价值重视度提升,推动设计融入传统文化元素(如中式立领、盘扣)和科技美学(如反光条、渐变印花)。例如,东华大学与乔治白合作的2025校服趋势中,将唐代宝相花纹样与数码印花结合,打造出兼具诗书礼仪气质与现代审美的校服系列。

另一方面,学生个性化需求催生细分市场。例如,国际学校的高端定制校服市场、体现民族特色的“国风”校服、关注特殊需求学生(如体型过胖过瘦、残疾学生)的包容性设计校服等,均成为企业拓展的新方向。中研普华产业研究院指出,优秀的设计能带来极高的品牌附加值和用户忠诚度,未来校服设计将更加注重场景化(如制服装、运动服、功能服组合)和系列化(如季节性、主题性设计)。

3. 渠道拓展:线上线下融合与国际化布局

企业通过电商平台、线下专卖店等线上线下融合渠道,提升触达效率。例如,某品牌通过直播带货、即时零售等新业态模式,实现线上销售与线下体验的无缝衔接。同时,虚拟试衣间技术降低打样成本,3D建模技术优化试穿效果,提升消费者购买意愿。

随着中国教育市场的对外开放,校服企业开始积极拓展海外市场。例如,部分企业通过参加国际展会、获得国际认证(如OEKO-TEX标准)等方式,提升品牌国际影响力。中研普华产业研究院认为,国际化不仅是企业增长的新引擎,也是推动行业技术升级和设计创新的重要途径。

4. 可持续发展:绿色生产与社会责任并重

“双碳”目标下,绿色低碳理念深度渗透校服产业。企业从使用再生涤纶、有机棉等环保材料,到采用节水节能的清洁生产工艺,再到建立旧校服回收循环利用体系,践行ESG(环境、社会和治理)理念不再只是品牌宣传的点缀,而是长期发展的必修课。例如,英国Trutex的校服租赁模式将产品生命周期延长至3-5年,碳排放减少60%,这一模式正被国内企业借鉴。

同时,社会责任成为企业竞争力的重要组成部分。例如,伊顿纪德通过开发《优教育》公益读物、故事田儿童哲学阅读等项目,将企业发展与社会责任深度融合,塑造了独特的品牌影响力。中研普华产业研究院指出,未来消费者对品牌的认可,将不仅取决于产品质量,更取决于其是否践行可持续发展理念。

三、未来展望:从“功能服装”到“文化系统”的跃迁

中国校服行业正经历从“统一规范”到“个性表达”、从“基础功能”到“文化育人”的深刻变革。未来五年,行业将沿着以下方向演进:

技术驱动:环保材料与智能技术的融合,推动校服向“可穿戴设备”方向发展,实现健康监测、定位追踪等功能;

设计引领:校服设计将更加注重场景化、系列化和文化内涵,满足学生不同场合的穿着需求;

渠道创新:线上线下融合的新零售模式,提升消费者体验,同时通过国际化布局拓展市场空间;

可持续发展:绿色生产与社会责任成为企业核心竞争力,推动行业向低碳化、循环化转型。

对于企业而言,需平衡功能性与文化性,在满足基础需求的同时,通过设计创新提升校服的文化附加值,助力校园文化建设。对于投资者而言,可关注品牌化企业、智能化技术优势企业以及注重环保与可持续性的企业,分享行业增长的红利。

中国校服行业的变革,既是挑战,更是机遇。在政策引导、需求升级和社会共识的多重驱动下,这条赛道正迈向高品质、高附加值、高集中度的崭新格局。唯有紧跟趋势,不断创新,方能在未来的市场竞争中立于不败之地。

......

欲获悉更多关于行业重点数据及未来五年投资趋势预测,可点击查看中研普华产业院研究报告《》。