图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

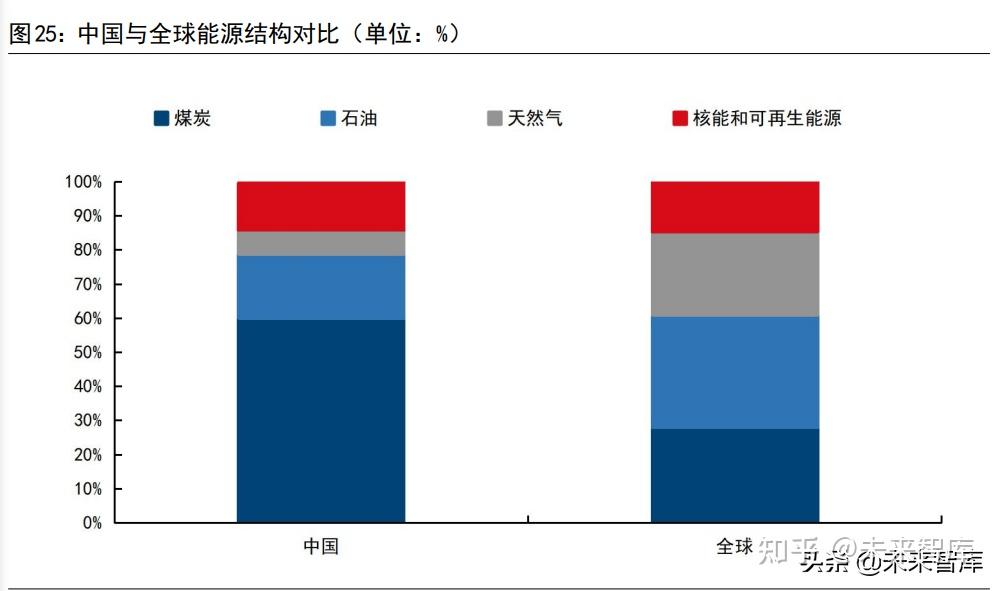

在全球能源结构加速转型与“双碳”目标深入推进的背景下,中国煤矿行业正经历从“规模扩张”到“质量优先”的深刻变革。智能化、绿色化、安全化成为行业发展的核心方向,技术创新与产业升级成为企业竞争的关键。

一、行业发展现状分析

(一)产能结构优化:从“粗放扩张”到“集约高效”

根据中研普华研究院《》显示:中国煤炭行业通过“关小上大”政策持续推进产能结构优化,全国煤矿数量显著减少,平均单井规模大幅提升。以山西、内蒙古、陕西、新疆为核心的“晋陕蒙新”产区,凭借资源禀赋与政策支持,成为全国煤炭供应的主力军。其中,新疆通过“疆煤外运”战略,煤炭产量与外运量快速增长,逐步成为全国煤炭生产的新高地。

在产能优化的同时,行业集中度进一步提升。头部企业通过兼并重组、技术升级和产业链延伸,构建起从煤炭开采到煤电联营、煤化工的完整产业链。例如,国家能源集团在内蒙古鄂尔多斯地区部署的智能化矿井示范项目,通过5G通信和人工智能技术实现了矿井生产的全流程自动化控制,大幅提升了生产效率和安全性。

(二)消费模式转型:从“燃料”到“原料+材料”

电力行业仍是煤炭的最大消费领域,但需求模式发生质变。燃煤发电从“基荷电源”向“基荷+调峰”角色转变,煤电灵活性改造装机占比大幅提升。这种转变催生出新型需求:高参数、低排放的清洁煤电需要超超临界机组专用煤,推动煤炭产品向“定制化”升级。

与此同时,化工用煤需求爆发式增长。煤制乙二醇、煤基新材料等低碳技术路线成为主流,煤炭的原料属性日益凸显。例如,煤基高端材料(如煤基石墨烯、煤基碳纤维)的产业化突破,推动煤炭从“能源”向“资源”转变,显著提升附加值。

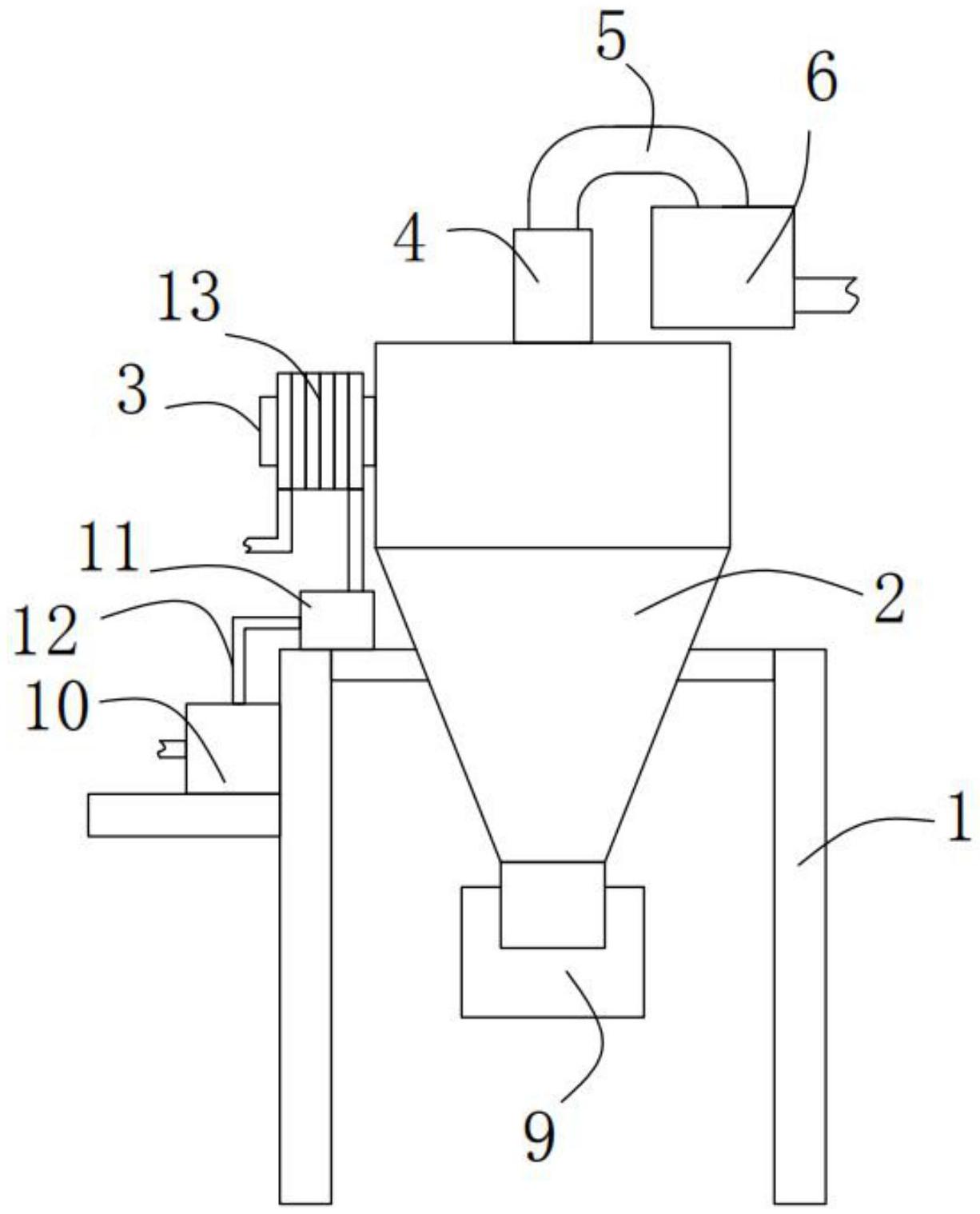

(三)技术革新驱动:智能化与绿色化双轮并进

智能化已成为煤炭行业转型的核心驱动力。全国已建成多个智能化示范矿井,实现“采掘工作面无人操作、运输系统自动运行、安全监测实时预警”。智能化技术正从单点应用向系统集成演进:地质保障系统通过量子传感技术实现地下深处矿物分布测绘;智能采掘设备集成AI决策算法,可根据煤层厚度自动调整开采参数;辅助生产系统通过数字孪生技术,在虚拟空间中模拟矿井运行状态,提前预警设备故障。

绿色化方面,煤电机组超低排放改造全面推进,二氧化硫、氮氧化物排放浓度显著下降。碳捕集、利用与封存(CCUS)技术进入商业化阶段,部分煤电项目通过CCUS技术实现近零排放。此外,矿区生态修复与新能源开发相结合,形成“开采-修复-发电”的循环产业链。例如,北方重工推出的“绿色智能矿山解决方案”,使单位产能能耗大幅下降,符合“双碳”目标要求。

二、竞争格局分析

(一)头部企业:构建“技术-资源-生态”三重壁垒

大型煤炭企业凭借资源禀赋、技术优势和资金实力,在智能化改造、绿色转型中占据先机。头部企业聚焦三大方向:

加大研发投入:突破量子传感、数字孪生等“卡脖子”技术,提升资源回收率和生产效率。

构建产业生态:联动科技企业、装备制造商、矿业企业,形成“硬件+软件+服务”的协同体系。例如,中煤集团将智能通风系统应用于金矿,拓展了智慧矿山技术的应用边界。

拓展国际市场:通过“产能合作+技术输出”巩固全球竞争力。例如,国家能源集团在鄂尔多斯建设的CCUS示范项目,每年封存二氧化碳百万吨,为行业提供可复制的低碳路径。

(二)中小企业:差异化突围与细分市场深耕

中小企业面临资金、技术、人才三重约束,需避免与头部企业正面竞争,转而聚焦细分场景。中小企业采取三大策略:

聚焦细分赛道:选择安全预警、设备健康管理等高增长领域,提供轻量化、高性价比的解决方案。

加强产学研合作:与高校、科研机构联合开发定制化解决方案,提升技术创新能力。

拓展后市场服务:通过设备租赁、运维托管等模式,提升客户粘性。例如,部分中小企业专注于煤矿井下辅助运输系统的智能化改造,在细分市场中占据一席之地。

三、主要企业分析

(一)国家能源集团:全产业链协同与智能化标杆

国家能源集团作为全球规模最大的煤炭生产公司,拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务。其智能化矿井示范项目通过5G通信和人工智能技术,实现了矿井生产的全流程自动化控制,大幅提升了生产效率和安全性。此外,国家能源集团在鄂尔多斯建设的CCUS示范项目,每年封存二氧化碳百万吨,为行业提供了可复制的低碳路径。

(二)中煤集团:技术输出与跨行业应用

中煤集团通过智能通风系统、透明地质系统等技术输出,拓展了智慧矿山技术的应用边界。例如,其将智能通风系统应用于金矿,使作业环境达标率大幅提升。此外,中煤集团还积极参与国际市场竞争,通过“产能合作+技术输出”巩固全球竞争力。

(三)山东能源集团:区域布局与国际化战略

山东能源集团通过整合兖矿集团、原山东能源集团等资源,形成了覆盖山东、宁蒙、晋陕、云贵、新疆和澳大利亚的五大能源供应基地。其矿井智能化生产水平居行业前列,9处矿井成为首批国家级智能化示范矿井。此外,山东能源集团还通过国际化战略,在澳大利亚控制煤炭资源超过100亿吨,年生产能力达8000万吨,成为澳洲最大的煤炭上市公司。

四、行业发展趋势分析

(一)智能化渗透率持续提升

未来五年,智能化技术将进一步渗透至煤炭开采、运输、安全监测等全链条环节。预计到2030年,智能化采掘工作面占比将达60%,智能化掘进占比将达45%。

(二)绿色化成为行业准入门槛

随着环保政策的日益严格,绿色化将成为煤矿行业准入的核心标准。预计到2030年,绿色矿山占比将达60%,固体废物综合利用率达95%,水资源重复利用率达88%。

(三)多元化经营加速

煤炭企业将通过拓展新能源开发、碳资产管理、物流运输等领域,实现从“能源供应商”向“综合能源服务商”转型。预计到2030年,非煤业务收入占比将达32%,涵盖新能源开发、碳资产管理、物流运输等领域。

(四)全球化布局深化

头部企业将通过“产能合作+技术输出”巩固全球竞争力,预计到2030年,海外权益产能将突破2亿吨。

(一)关注智能开采装备与矿区生态修复技术

智能开采装备(如5G矿用基站、巡检机器人)和矿区生态修复技术(如土壤重构、生物复垦)将成为未来投资热点。预计相关细分市场年复合增长率分别达18%和22%。

(二)布局煤化工高端设备与碳捕集技术

煤化工高端设备(如气化炉、催化剂)和碳捕集技术将成为行业增长新引擎。预计相关细分市场年复合增长率达15%。

(三)警惕新能源替代与碳交易成本上升风险

投资者需密切关注新能源替代加速、碳交易成本上升及国际能源价格波动等因素,特别是欧盟碳边境调节机制(CBAM)可能对出口型煤化工企业造成额外成本压力。

(四)构建“煤炭+新能源”协同发展体系

企业应通过布局储能配套项目、数字化平台实现全产业链能效管理。国家能源局数据显示,实施智能管控系统的煤矿可降低能耗15%—20%。

如需了解更多煤矿行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。