光伏发电技术行业现状与发展趋势研判

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、光伏发电技术现状:多维度突破与结构性挑战并存

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(一)技术迭代加速,效率极限持续突破

当前,光伏电池技术正经历从P型向N型的跨越式升级。传统PERC技术逐步被TOPCon、HJT、XBC等新型电池技术取代,量产效率突破关键门槛,实验室效率向更高水平迈进。其中,TOPCon技术凭借与现有产线的兼容性优势,成为产业化进程最快的路线;HJT技术则以高转换效率、低衰减率等特性,吸引隆基绿能、通威股份等头部企业布局;XBC技术通过背接触结构优化,实现更高的光电转换效率。

技术融合成为新趋势。TOPCon+BC的叠层技术、HJT+BC的复合结构,推动电池效率极限持续突破。更值得关注的是,钙钛矿电池产业化进程提速,实验室效率屡创新高。中研普华产业研究院的《》指出,钙钛矿与晶硅的叠层技术有望成为下一代主流方向,其理论效率极限远超单结电池,为光伏与其他能源形式的融合提供了技术基础。

(二)应用场景多元化,“光伏+”模式全面渗透

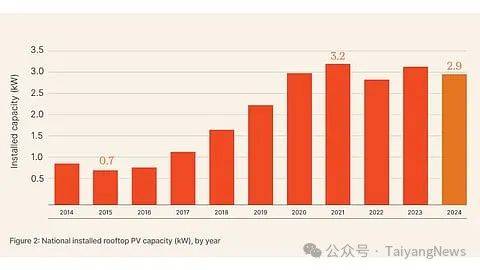

分布式光伏市场占比持续提升,成为行业增长的新引擎。户用市场通过金融创新与数字化服务下沉至县域经济,工商业领域形成“光伏+储能+负荷管理”的微电网生态。集中式电站则向风光储氢一体化基地转型,沙漠、戈壁等大基地项目成为新增长极。例如,青海塔拉滩光伏基地通过“牧光互补”模式,实现发电与生态修复的双重效益。

“光伏+”模式加速渗透,跨界应用场景不断拓展。建筑光伏一体化(BIPV)技术成熟,推动光伏与建筑深度融合;农业光伏实现“板上发电、板下种植”的立体利用;交通光伏覆盖高速公路隔音屏、光伏车棚等场景。此外,光伏扶贫、光伏农业等新兴模式进一步推广,既助力乡村振兴,又优化能源结构。

(三)智能化技术渗透,运维模式深刻变革

人工智能、大数据、物联网等技术的深度应用,推动光伏运维从“人工巡检”向“智能决策”转型。以青海塔拉滩光伏基地为例,无人机群自动巡检结合AI算法,可实时识别组件热斑、裂纹等缺陷,准确率极高;数字孪生技术构建的虚拟电站模型,实现发电量预测误差极小化,故障预判准确率高。中研普华产业研究院预测,到2030年,智能运维设备渗透率将突破关键比例,AI视觉诊断、区块链溯源等技术将成为标配。

(四)产业链整合深化,全球化布局加速

中国光伏产业链上下游企业布局日趋合理,形成从硅料、硅片、电池片到组件、系统的完整生态。头部企业通过垂直整合巩固市场地位,例如通威股份打通“硅料-电池”环节,隆基绿能覆盖“硅片-组件-电站”全链条;中小型企业则在细分领域寻求差异化突破,如专注沙漠电站防沙尘维护、户用光伏便捷化服务等。

全球化布局方面,中国光伏企业通过“产能出海+本地化生产”双轨策略,突破欧美贸易壁垒。东南亚、中东、拉美等新兴市场成为重点,企业通过海外建厂、技术授权等方式,降低关税风险,提升国际竞争力。同时,中国主导制定的国际标准逐步推广,推动海外电站运维规范化,获得溢价空间。

(五)政策与市场双轮驱动,绿色价值逐步显现

国家通过《能源法》《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》等文件,明确光伏作为主体能源的战略定位,推动行业从补贴依赖向市场化竞争过渡。电力现货市场、绿电交易、碳交易等机制逐步完善,光伏发电的绿色价值通过市场化方式实现。例如,浙江某县域通过整合区域内分布式电站资源,建立标准化巡检、清洗、故障处理流程,单站运维成本显著下降,边际效益大幅提升。

然而,行业仍面临结构性挑战。消纳问题突出,部分地区光伏发电占比过高导致电网调节压力增大;收益模式单一,过度依赖电价补贴;用地政策收紧,影响项目落地效率。此外,国际贸易摩擦加剧,欧美国家通过反倾销、反补贴税等手段设置贸易壁垒,增加企业出口成本。

二、光伏发电技术发展趋势:四大方向引领行业变革

(一)技术维度:效率突破与材料创新双轮驱动

中研普华产业研究院的《》预测,未来五年,N型电池市占率或超半数,量产效率突破关键门槛;钙钛矿叠层电池实验室效率突破更高水平,推动光伏转换效率持续提升。柔性组件、轻量化组件将推动光伏在建筑、交通等领域的应用,例如BIPV幕墙、光伏汽车顶棚等场景。

制造工艺方面,自动化、智能化生产将进一步提高生产效率,降低生产成本。颗粒硅工艺通过压缩硅料电耗、循环利用副产物,可显著降低成本;银浆替代材料研发加速,减少对贵金属的依赖。此外,AI算法在材料研发中的应用,将缩短新技术的产业化周期。

(二)市场维度:全球化布局与细分市场深耕

中国光伏企业将加速全球化布局,通过海外建厂、技术授权等方式拓展国际市场。东南亚市场凭借劳动力成本优势,成为组件生产的重要基地;中东市场通过“光伏+制氢”模式,满足当地能源需求;拉美市场则依托丰富的光照资源,发展大型地面电站。

国内市场方面,企业需平衡集中式与分布式比例,避免过度依赖单一市场。户用光伏依托金融创新和智能化运维平台的企业更具优势;工商业分布式市场,“光伏+储能+负荷管理”一体化解决方案提供商将脱颖而出。此外,细分场景如农业光伏、渔业光伏等,将通过定制化设计提升项目收益。

(三)生态维度:跨界融合与循环经济构建

光伏与储能、氢能、智能电网等领域的深度融合,将重构能源体系低碳化、智能化路径。光储一体化系统可解决光伏间歇性问题,提升消纳能力;光伏制氢可拓展氢能应用场景,创造新的市场需求。例如,浙江鑫盛永磁科技股份有限公司通过配置储能项目,增加绿电消纳率,预计全生命周期能带来可观的经济收益。

循环经济方面,退役光伏组件回收技术逐步成熟,形成“光伏-回收-再制造”闭环产业链。企业通过材料创新、工艺优化等手段提升产品可靠性,延长组件使用寿命。例如,某企业主导制定的《光伏组件寿命评估标准》已成为国际标准,其海外运维团队通过组件回收技术,帮助客户降低度电成本,同时减少环境污染。

(四)政策维度:绿色标准与碳管理体系完善

随着全球对碳足迹的关注,光伏行业将建立覆盖原材料开采、生产、运输、回收的全生命周期碳管理体系。中国政府将进一步加强对光伏发电行业绿色发展的引导和支持,推动行业向更加可持续的方向发展。例如,通过完善补贴机制、加强市场监管等方式,促进光伏发电行业的健康发展。

同时,国际碳关税政策倒逼企业加强碳管理。欧盟《碳边境调节机制》(CBAM)的实施,要求进口光伏产品披露碳排放数据,推动中国光伏企业建立碳足迹追溯系统。此外,绿色金融工具如碳交易、绿色债券等,将为光伏行业提供更可持续的融资渠道。

中国光伏发电技术正站在技术、市场与生态的三重变革交汇点。技术迭代加速、应用场景多元化、全球化布局深化成为行业核心特征,但产能过剩、低价竞争、贸易壁垒等挑战亦不容忽视。未来,企业需以技术创新为根本,聚焦N型电池、钙钛矿叠层等前沿领域;以市场拓展为抓手,平衡国内外市场占比,深耕细分场景;以生态构建为支撑,推动光伏与储能、氢能的深度融合,建立全生命周期碳管理体系。

唯有前瞻布局、精准施策,方能在激烈的市场竞争中抢占先机,引领行业迈向高质量发展新阶段。正如隆基绿能创始人李振国所言:“用清洁能源制造清洁能源,才是真正的可持续发展。”在全球能源转型的浪潮中,中国光伏发电技术必将以更高效、更智能、更绿色的姿态,为全球碳中和目标注入强劲动力。

......

欲知更多详情,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。