2025年植物园行业深度调研,从单一观赏功能转向生态服务综合平台

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

是指专门收集、栽培、研究和展示植物资源的场所所形成的行业,它不仅是展示生物多样性的平台,也是科研教学、科普教育的重要基地。根据其功能和服务对象的不同,植物园可分为科研型、展示型、休闲型和教育型等类别。植物园行业在我国得到了迅速发展,已成为生态环境保护与生物多样性保护的重要载体。

国家对生态文明建设重视以及公众环保意识提升,植物园作为集科学研究、科普教育、休闲娱乐于一体的综合性场所,逐渐成为人们了解自然、亲近自然的重要场所。植物园不仅为公众提供了亲近自然、了解植物的平台,还成为了城市绿地系统的重要组成部分,对于提升城市生态环境质量、改善市民生活质量具有重要意义。同时,植物园在生物多样性保护、科研创新、科普教育、生态旅游等方面也发挥着重要作用。

一、行业现状与政策环境分析

1. 行业规模与增长

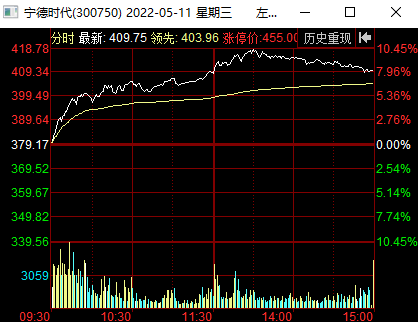

中国植物园行业经历了显著扩张,截至2024年,全国植物园数量已超过1000座,覆盖大部分县市,且全球占比接近三分之一。根据国家林业和草原局规划,到2025年将设立5个左右国家级植物园,进一步推动行业规范化与资源集中化。2024年市场规模预测显示,行业年复合增长率(CAGR)维持在6%-8%,主要受益于生态修复需求和文旅消费升级。

2. 政策驱动与功能转型

在生态文明建设背景下,植物园的功能从传统科研、教育向生态修复和物种保护延伸。例如,国家植物园体系将承担生物多样性保护任务,包括建立生态保护区、开展迁地保护项目等。此外,“十四五”规划明确提出支持循环经济模式的城市植物园建设,推动行业可持续发展。

3. 区域发展差异

东部地区因经济发达和人口密集,植物园数量及营收占全国60%以上;中西部地区则依托自然资源优势,加快特色植物园布局,如药用植物园和民族植物园。

二、产业链结构与供需分析

1. 上游产业

苗木供应与科研支持:植物园依赖上游的苗木培育和生物技术研发。2024年数据显示,国内苗木市场规模达1200亿元,其中珍稀濒危植物培育占比提升至15%。

设备与基建:智能化温室、生态监测系统等设备需求增长显著,2024年相关市场规模约80亿元,年增速12%。

2. 中游运营与细分领域

核心业务:传统门票收入占比下降至40%,而生态服务(如碳汇交易)、研学旅游和物种保育项目收入占比上升至35%。

细分市场:

城市植物园:重点发展循环经济模式,结合雨水收集、废弃物资源化利用等技术,2025年预计相关投资规模达50亿元。

药用植物园:受益于中医药政策支持,市场规模年增速超10%,2024年营收突破30亿元。

3. 下游需求与消费趋势

文旅消费:据中研普华研究院显示,2024年植物园接待游客量达3.2亿人次,其中亲子游和生态研学占比60%。

生态修复需求:政府生态补偿项目推动植物园参与荒漠化治理、湿地修复,2025年相关订单规模预计达80亿元。

4. 供需平衡与缺口

当前优质植物园供给不足,尤其在经济欠发达地区,供需缺口达30%。预计2025年通过新建和改造项目,供给总量将增长20%,但特色化、专业化服务仍需加强。

三、竞争格局与企业战略

1. 市场集中度

行业CR5(前五家企业市场份额)为25%,头部企业如北京植物园、华南植物园通过技术输出和品牌授权扩展影响力。中小企业则聚焦区域特色,如云南的野生植物保育园。

2. 竞争要素

科研能力:拥有自主物种数据库和专利技术的企业更具竞争力,2024年行业研发投入占比提升至8%。

运营模式:轻资产运营(如IP授权、线上云游)成为新趋势,相关收入占比达10%。

3. 典型企业分析

企业A:2024年营收12亿元,其中生态修复项目占比40%,计划2025年拓展东南亚市场。

企业B:专注药用植物园建设,与中药企业合作开发衍生品,毛利率达35%。

四、投资战略与风险控制

1. 重点投资方向

国家级植物园建设:政策红利明确,2025年相关基建投资规模预计超30亿元。

智慧化升级:投资物联网、AI导览系统,2024年市场规模达15亿元,年增速20%。

生态服务商业化:碳汇交易、生态补偿项目回报周期缩短至5-8年。

2. 风险与对策

政策风险:需密切关注地方生态补偿标准变动,分散项目区域布局。

经营风险:门票收入依赖度高地区应加速多元化变现,如开发文创产品。

技术风险:加强濒危物种保育技术合作,降低专利依赖。

植物园行业正从单一观赏功能转向生态服务综合平台,建议投资者关注政策导向型项目、智慧化升级及国际合作机会,同时注重风险分散与技术创新。企业需强化科研能力与差异化运营来应对竞争加剧的市场环境。

想了解关于更多行业专业分析,可点击查看中研普华研究院撰写的。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。