前言

保税区作为中国对外开放的重要载体,历经三十余年发展,已从单一功能区演变为集贸易、物流、研发、金融于一体的综合性开放平台。在“双循环”新发展格局与“一带一路”倡议深度融合的背景下,保税区正面临功能升级、产业转型与区域协同的重大机遇。

一、行业发展现状分析

(一)功能定位迭代升级

根据中研普华研究院《》显示,保税区已突破传统仓储物流功能,向“五大中心”转型:加工制造中心聚焦高端装备与生物医药,研发设计中心吸引跨国企业设立区域总部,物流分拨中心依托智能仓储与多式联运提升效率,检测维修中心承接全球设备再制造业务,销售服务中心通过跨境电商拓展内需市场。例如,上海自贸区依托国际高标准经贸规则,形成覆盖全产业链的跨境服务生态;湖南湘潭综保区围绕医疗器械产业园打造“保税+研发+贸易”一体化平台。

(二)区域布局梯度分化

东部地区以创新驱动引领高质量发展,上海、深圳等地聚焦数字经济与绿色低碳技术,推动保税区向“零碳园区”升级;中部地区依托交通枢纽承接产业转移,武汉、郑州等综保区通过“航空物流+跨境电商”模式,构建中部开放新引擎;西部地区借力“一带一路”节点城市,重庆、成都等综保区强化与东盟的供应链合作,形成内陆开放高地。

(三)政策体系持续完善

国家层面出台多项政策推动保税区功能创新,如允许区内企业开展高技术含量保税维修、支持跨境电商零售进口药品试点、推广“市场采购+跨境电商”融合模式等。地方层面,湖南、天津等地通过税收优惠、人才引进、外汇便利化等措施,优化营商环境,激发市场活力。

二、环境分析

(一)政策环境:开放红利持续释放

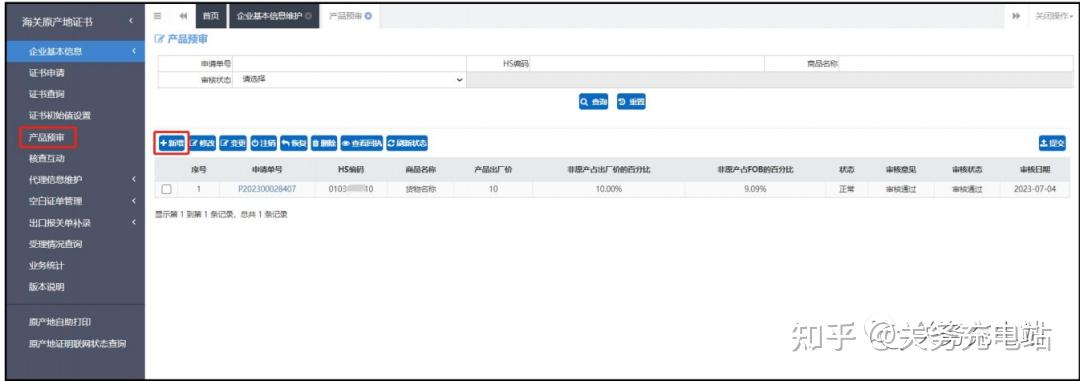

“十四五”规划明确提出“提升自由贸易试验区制度创新能级”,保税区作为自贸试验区的重要组成,迎来政策叠加机遇。例如,RCEP生效后,保税区通过原产地累积规则降低关税成本,吸引日韩、东盟企业布局区域供应链;跨境电商综试区扩围至全国165个城市,保税仓成为海外品牌进入中国市场的首选通道。

(二)经济环境:内外需协同驱动

全球产业链重构背景下,保税区成为连接国内国际双循环的关键节点。一方面,国内消费升级带动进口商品需求增长,保税仓模式通过“前店后仓”实现“秒级通关”,提升消费体验;另一方面,中国制造业向高端化转型,保税研发政策支持企业引进境外技术设备,降低创新成本。

(三)技术环境:数字化重塑产业生态

区块链技术应用于跨境支付与溯源,降低贸易欺诈风险;数字孪生平台优化仓储布局,提升运营效率;5G+物联网实现货物全生命周期追踪,推动保税物流向智能化转型。例如,青岛综保区通过“分类监管+区内直转”模式,将仓储切换成本降低25%,拓展日用品进口集散业务。

(一)需求结构多元化

跨境电商、保税维修、冷链物流等新兴业态成为增长极。跨境电商依托保税仓实现“保税备货”,缩短配送时效,满足消费者对海外商品的即时需求;保税维修业务吸引航空发动机、医疗器械等高附加值设备入境再制造,降低企业全生命周期成本;冷链物流受生鲜电商驱动,保税冷库面积持续扩张,支撑进口肉类、水果等高时效性商品流通。

(二)竞争格局差异化

国有保税区运营企业凭借政策资源与基础设施优势,主导高端制造与区域总部经济;外资企业聚焦生物医药、集成电路等资本密集型领域,利用全球供应链网络提升竞争力;民营企业通过轻资产模式创新服务,如搭建跨境数字贸易平台,整合物流、支付、通关等环节,为中小企业提供一站式解决方案。

(三)区域市场协同化

长三角、粤港澳大湾区等城市群通过“飞地经济”模式实现保税区联动发展。例如,上海洋山综保区与苏州工业园综保区建立“区区联动”机制,共享通关、检验检疫资源,降低企业跨区域运营成本;成渝双城经济圈依托两地综保区,构建“西部陆海新通道”,强化与东南亚的物流合作。

四、行业发展趋势分析

(一)功能复合化:从“物理空间”到“价值枢纽”

保税区将深度融入全球价值链,向“产业生态运营者”转型。通过搭建公共研发平台、共享检测实验室、产业投资基金等,吸引研发、设计、品牌等高端环节集聚,形成“保税+创新+资本”的闭环生态。

(二)绿色低碳化:可持续发展成为核心指标

政策层面,国家将单位GDP能耗纳入保税区考核体系,推动分布式光伏、氢能物流车等清洁能源应用;市场层面,企业通过循环经济模式降低运营成本,如保税维修业务减少电子废弃物,实现资源高效利用。

(三)制度型开放:对接国际高标准规则

保税区将率先试点数据跨境流动、竞争中立、知识产权保护等新规则,提升贸易便利化水平。例如,探索“跨境服务贸易负面清单”管理模式,允许境外专业机构在区内开展检测、认证等业务,增强全球资源配置能力。

(一)重点领域选择

跨境供应链金融:依托数字人民币试点,开发保理、融资租赁等金融产品,服务中小企业跨境结算需求。

高端制造保税研发:聚焦生物医药、集成电路等领域,建设公共技术服务平台,降低企业研发门槛。

绿色物流基础设施:投资冷链仓储、智能分拨中心等项目,满足生鲜电商与高端制造业的物流需求。

(二)区域布局建议

沿海地区:依托港口优势,发展大宗商品保税交易与离岸贸易,打造全球资源配置枢纽。

内陆地区:结合“一带一路”节点城市,建设国际铁路港综保区,强化与中亚、欧洲的物流合作。

边境地区:利用RCEP规则,发展边境贸易与跨境加工,构建面向东盟的开放前沿。

(三)风险防控机制

政策风险:关注国际贸易摩擦动态,通过多元化市场布局降低对单一经济体依赖。

技术风险:加强与高校、科研机构合作,建立产学研协同创新体系,应对技术迭代挑战。

运营风险:引入智能化管理系统,实现货物、资金、信息全流程监控,提升风险预警能力。

如需了解更多保税区行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。