在全球能源转型与碳中和目标的驱动下,液化天然气(LNG)冷能利用正从“技术储备”迈向“产业爆发期”。作为清洁能源利用的关键环节,LNG冷能通过回收再气化过程中的低温能量,可广泛应用于发电、冷链物流、海水淡化、工业制冷等领域,成为降低碳排放、提升能源利用效率的核心抓手。中研普华产业研究院最新发布的(以下简称“报告”),以全产业链视角,结合政策、技术、市场、资本四大维度,系统剖析了行业发展的底层逻辑与未来图景。本文将结合报告核心观点与行业动态,解读LNG冷能利用行业的“破局之道”。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1. 顶层设计明确量化目标

中国将LNG冷能利用纳入清洁能源战略核心赛道,政策力度持续加码。《“十四五”现代能源体系规划》明确提出,到2025年,LNG冷能综合利用率需大幅提升,形成可复制的产业模式。这一目标背后,是LNG进口量激增与冷能浪费的矛盾——中国已成为全球最大的LNG进口国之一,但冷能利用率长期处于低位,大量低温能量被直接排放至环境,造成能源浪费。

2. 政策工具箱全面升级

2024年,LNG冷能利用行业迎来政策“密集落地期”:

· 财政补贴与税收优惠:中央财政设立专项资金,对采用先进冷能利用技术的项目给予补贴,例如对冷能发电项目按装机容量给予阶梯式奖励;同时,对冷能利用设备进口实施关税减免,降低企业成本。

· 产业规范与标准制定:国家发改委发布《LNG冷能利用技术导则》,明确冷能发电、空气分离、冷库等领域的能效标准与安全规范,推动行业从“野蛮生长”转向“规范发展”。

· 国际合作与市场开放:在自贸区试点LNG冷能利用国际合作项目,允许外资企业参与接收站冷能配套建设,引入日本、欧洲等先进技术与管理经验。

中研普华观点:政策从“单一目标”转向“系统设计”,不仅关注冷能利用规模,更注重产业链协同与绿色溢价。例如,报告指出,未来政策将推动LNG冷能与氢能、数据中心等新兴产业形成“需求-供给”闭环,通过碳交易市场赋予冷能利用产品绿色溢价,提升企业积极性。

1. 冷能发电技术突破

冷能发电是LNG冷能利用的“金字塔尖”领域。传统技术受限于热力学效率,商业化应用长期停滞。2023年,上海LNG冷能发电装置成功试车,成为国内首台套、全球最大规模的冷能发电项目。该装置采用“有机朗肯循环+布雷顿循环”复合技术,利用LNG冷能与海水热能温差驱动涡轮发电,设计年发电量可观,每年可减少能耗数万吨标煤,减排效果显著。

技术路径对比:

· 直接膨胀法:结构简单,但效率低,适用于小型接收站;

· 有机朗肯循环法:效率高,但设备复杂,需匹配低温工质;

· 复合循环法:结合两者优势,成为大型项目主流选择。

2. 冷能梯级利用模式创新

LNG冷能温度跨度大,单一利用方式效率低下。报告提出“梯级开发”理念,通过多级冷能回收实现价值最大化:

· 第一级(高温段):用于发电或海水淡化,回收大部分冷能;

· 第二级(中温段):用于冷库、制冰或空调制冷,满足工业与民用需求;

· 第三级(低温段):用于轻烃分离、橡胶粉碎或超导冷却,服务高端制造领域。

例如,中海油浙江宁波LNG接收站采用“冷能发电+空气分离+冷库”梯级利用模式,综合利用率大幅提升,年节约标煤量可观,经济效益显著。

3. 数字化与智能化赋能

物联网、大数据与AI技术正重塑冷能利用产业链:

· 智能监控系统:通过传感器实时监测冷能温度、压力与流量,优化设备运行参数,降低能耗;

· 预测性维护:利用机器学习算法分析设备历史数据,提前预警故障,减少停机时间;

· 碳足迹追踪:区块链技术记录冷能利用全生命周期碳排放,为碳交易提供可信数据。

中研普华观点:技术升级正从“单点突破”转向“系统集成”。报告预测,到2029年,智能化冷能利用项目占比将大幅提升,行业平均能效提高,成本降低,为大规模商业化应用奠定基础。

1. 区域集群效应凸显

中国LNG冷能利用产业呈现“三基地多节点”格局:

· 长三角基地:以上海、浙江宁波为核心,聚焦冷能发电与高端制造,依托自贸区政策优势吸引外资技术合作;

· 珠三角基地:以广东珠海、深圳大鹏为枢纽,发展冷链物流与海水淡化,服务粤港澳大湾区农产品供应与工业用水需求;

· 环渤海基地:以天津、青岛为支点,拓展轻烃分离与橡胶粉碎,辐射华北化工与轮胎产业。

此外,西南防城港、福建莆田等地区依托进口LNG接收站,形成区域性冷能利用节点,通过管道输送冷能至周边工业园区,实现“站-园”联动。

2. 企业竞争分层加剧

· 头部企业:以中海油、中石化、中石油为代表,通过并购整合形成“接收站-冷能利用-下游客户”全链条布局。例如,中海油冷能项目覆盖空分、冷冻胶粉、丁基橡胶等领域,年冷能利用量巨大,市场占有率领先。

· 中小型企业:聚焦细分领域,通过技术差异化突围。例如,某企业专注冷能用于数据中心冷却,通过液冷技术将PUE(电能利用效率)大幅降低,服务互联网巨头;某企业开发冷能制冰系统,替代传统氟利昂制冷,供应连锁超市冷链需求。

· 新进入者:新能源、电力电子企业跨界布局,推动“产业耦合”。例如,某电池企业投资建设LNG冷能利用项目,将废旧动力电池中的铜箔回收再利用,形成“电池-回收-冶炼-电池”闭环。

3. 全球化布局提速

中国LNG冷能利用企业加速“出海”,在东南亚、中东、非洲建设接收站与冷能利用基地。例如,某企业在马来西亚投资建设LNG冷能空分项目,利用当地廉价劳动力与政策优惠,生产液氧、液氮供应新加坡工业市场;某企业在阿联酋建设冷能发电与海水淡化综合园区,服务中东干旱地区能源与水资源需求。

中研普华观点:行业从“规模竞争”转向“生态竞争”。报告强调,企业需构建三大能力:一是全球资源整合能力,通过海外布局锁定原料供应;二是跨产业协同能力,与新能源、数据中心等下游产业深度绑定;三是数字化运营能力,通过物联网、区块链技术实现全链条追溯,提升品牌溢价。

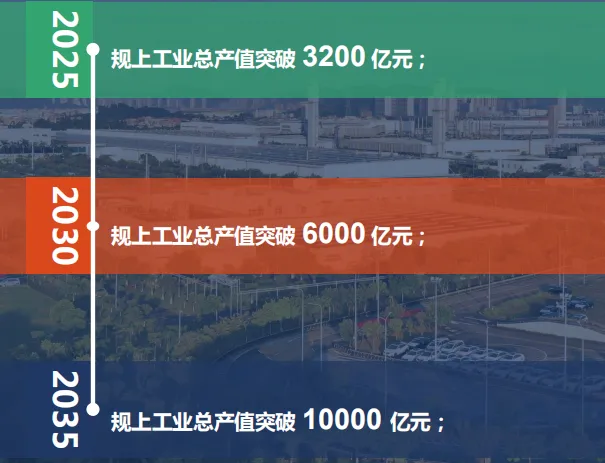

根据中研普华报告预测,到2029年,中国LNG冷能利用市场规模将持续增长,潜在市场价值量空间广阔。这一目标的实现,依赖三大支撑:

· 政策持续加码:预计“十五五”期间,LNG冷能利用将纳入国家碳减排考核体系,企业每利用一定量冷能可获得碳积分,通过碳市场交易获得额外收益;

· 技术突破降本:氢基发电、智能分选等技术规模化应用后,冷能利用成本将大幅降低,与原生能源价格倒挂现象将彻底扭转;

· 市场需求拉动:新能源汽车、数据中心、氢能等产业对冷能的需求激增,预计到2029年,全球冷能需求缺口将大幅增长,LNG冷能作为唯一可快速规模化的补充来源,市场空间广阔。

中研普华建议:对于投资者而言,需重点关注三大方向:一是具备全球资源整合能力的头部企业,其抗风险能力与盈利稳定性更强;二是掌握低碳冶炼、高端应用技术的“专精特新”企业,其成长弹性更大;三是布局东南亚、非洲等新兴市场的“出海”企业,可享受区域市场红利。

结语:循环经济时代的“冷能”故事

LNG冷能利用行业的崛起,是中国从“能源消费大国”向“清洁能源强国”转型的缩影。中研普华产业研究院的报告,不仅揭示了行业发展的“现在进行时”,更描绘了未来十年的“将来完成时”。对于企业而言,这份报告是战略决策的“导航仪”;对于投资者而言,它是捕捉风口的“望远镜”;对于政策制定者而言,它是优化治理的“参考书”。在碳中和的征程中,LNG冷能利用正以“循环之力”,书写着绿色发展的新篇章。

中研普华依托专业数据研究体系,对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析,致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系,我们助力合作方有效控制投资风险,优化运营成本结构,发掘潜在商机,持续提升企业市场竞争力。

若希望获取更多行业前沿洞察与专业研究成果,可参阅中研普华产业研究院最新发布的,该报告基于全球视野与本土实践,为企业战略布局提供权威参考依据。