在全球水资源短缺与碳中和目标的双重驱动下,节水装备已从传统工业配套设备升级为支撑经济社会绿色转型的战略性产业。中国作为全球最大的用水国,工业用水占全国总用水量的比例长期稳定在较高水平,但万元工业增加值用水量仍与国际先进水平存在差距。这一矛盾既揭示了节水装备的巨大市场潜力,也凸显了技术升级的紧迫性。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

近年来,随着《节水装备高质量发展实施方案(2025—2030年)》等政策文件的出台,中国节水装备行业正经历从“规模扩张”向“技术-效率-生态”三重升级的关键转折。

一、节水装备行业发展现状分析

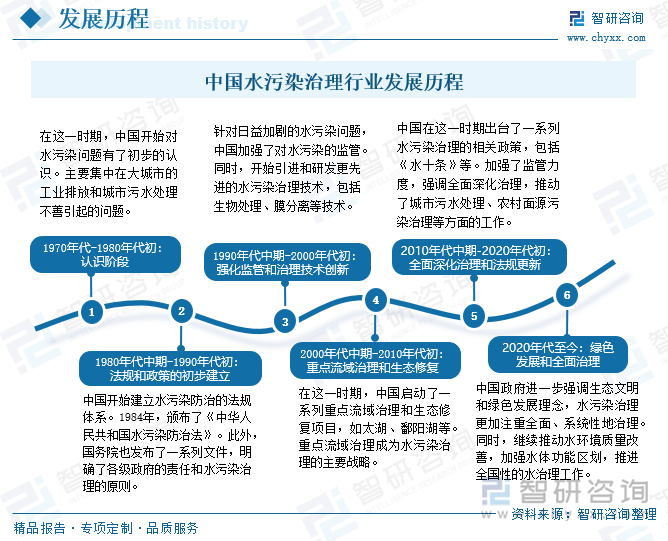

中国节水装备产业经过多年发展,已形成覆盖原材料供应、装备制造、系统集成、应用服务的完整产业链,并在膜分离、智能水表、高效冷却等细分领域达到国际先进水平。然而,行业整体仍面临“核心技术受制于人、生态协同能力薄弱、标准体系不完善”三大挑战。

1. 核心技术依赖进口,智能化水平待提升

在高端膜材料、耐腐蚀泵阀、高精度传感器等关键部件领域,中国企业的进口依赖度长期居高不下。例如,反渗透膜作为海水淡化、工业废水处理的核心组件,其核心技术仍被国外企业垄断,导致国内装备在耐污染性、使用寿命等指标上存在明显差距。此外,装备智能化水平不足制约了节水效能的进一步提升。当前工业领域智能监测和管理平台覆盖率较低,多数企业仍依赖人工巡检和经验决策,难以实现水资源的动态优化配置。某钢铁企业案例显示,其循环冷却系统因缺乏智能调控,浓缩倍数长期维持在较低水平,远低于国际先进水平,导致新鲜水消耗量大幅增加。

2. 生态竞争格局初现,中小企业面临生存压力

节水装备行业已从单一产品竞争转向全产业链生态竞争。头部企业通过整合传感器、控制器、云平台等资源,构建“设备+数据+服务”一体化解决方案,形成技术壁垒与市场优势。例如,某龙头企业推出的智慧水务平台,可实时监测管网压力、流量数据,精准定位漏损点,并通过AI算法优化供水调度,使某城市非收入水比例显著下降。相比之下,中小企业因技术积累不足、资金实力有限,难以参与高端市场竞争,被迫聚焦于性价比竞争,导致行业利润率持续走低。某中小型节水装备企业负责人坦言:“我们生产的普通节水器具毛利率不足一定比例,而头部企业的智能节水系统毛利率却能达到较高水平,差距非常明显。”

3. 标准体系不完善,制约规模化应用与国际化发展

中国节水装备标准体系存在“碎片化”问题,不同企业在通信协议、数据格式、接口规范等方面缺乏统一标准,导致系统兼容性差、数据孤岛现象严重。例如,某工业园区在推进智慧节水改造时,因不同供应商的设备无法互联互通,被迫放弃整体解决方案,转而采购单一品牌装备,不仅增加了采购成本,也限制了技术升级空间。此外,国际标准参与度不足进一步削弱了中国企业的全球竞争力。目前,中国企业在国际节水装备标准制定中的话语权较弱,部分出口产品因不符合目标市场标准而遭遇技术性贸易壁垒。

尽管面临诸多挑战,中国节水装备市场仍保持着稳健增长态势。这一增长既源于政策红利的持续释放,也受益于农业、工业、城市三大领域节水需求的深度释放。

1. 农业节水:从“大水漫灌”到“精准滴灌”的范式变革

农业是中国用水大户,灌溉用水占全国总用水量的比例较高,但灌溉效率较低的问题长期存在。随着高标准农田建设推进,滴灌、喷灌等高效节水灌溉技术加速普及,带动了智能灌溉控制系统、水肥一体化装备等高端节水装备的需求增长。例如,某农业合作社采用基于土壤墒情监测的AI灌溉决策系统后,灌溉水利用系数显著提升,同时减少了化肥使用量,实现了节水增效的双重目标。此外,政策层面对农业节水装备的支持力度不断加大,多地出台补贴政策,对购买智能灌溉设备的企业和农户给予资金补助,进一步激发了市场活力。

2. 工业节水:从“末端治理”到“过程控制”的系统升级

工业领域是节水装备的核心应用场景,其需求正从单一设备采购转向系统解决方案定制。高耗水行业如钢铁、化工、造纸等,对循环冷却装备、废水回用装备的需求尤为迫切。例如,某化工企业通过引入高效循环冷却系统,将浓缩倍数大幅提升,年减少新鲜水取用量显著,同时降低了废水排放量。

此外,数据中心等新兴领域对节水装备的需求快速崛起。随着液冷技术的成熟,某数据中心采用蒸发冷却装备后,不仅降低了制冷能耗,还实现了水资源的闭环利用,为行业树立了绿色标杆。政策层面,《工业水效提升行动计划》等文件明确提出,到特定年份,重点行业单位产品取水量需下降一定比例,这将直接拉动工业节水装备的市场需求。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

3. 城市节水:从“漏损控制”到“智慧管理”的全面转型

城市供水管网漏损率较高,成为制约城市节水成效的关键因素。智能水表、压力管理设备、漏损定位系统等节水装备的应用,为解决这一问题提供了技术支撑。例如,某城市通过部署智能水表和漏损监测系统,实现了管网漏损的实时定位与快速修复,非收入水比例显著下降,年节约水资源量可观。此外,智慧水务平台的普及进一步提升了城市节水管理水平。通过整合节水装备数据,平台可实现“监测-分析-决策”全流程管理,为政府制定节水政策、企业优化用水策略提供数据支持。政策层面,《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》等文件明确要求,到特定年份,城市公共供水管网漏损率需控制在一定水平以内,这将为城市节水装备市场创造巨大增长空间。

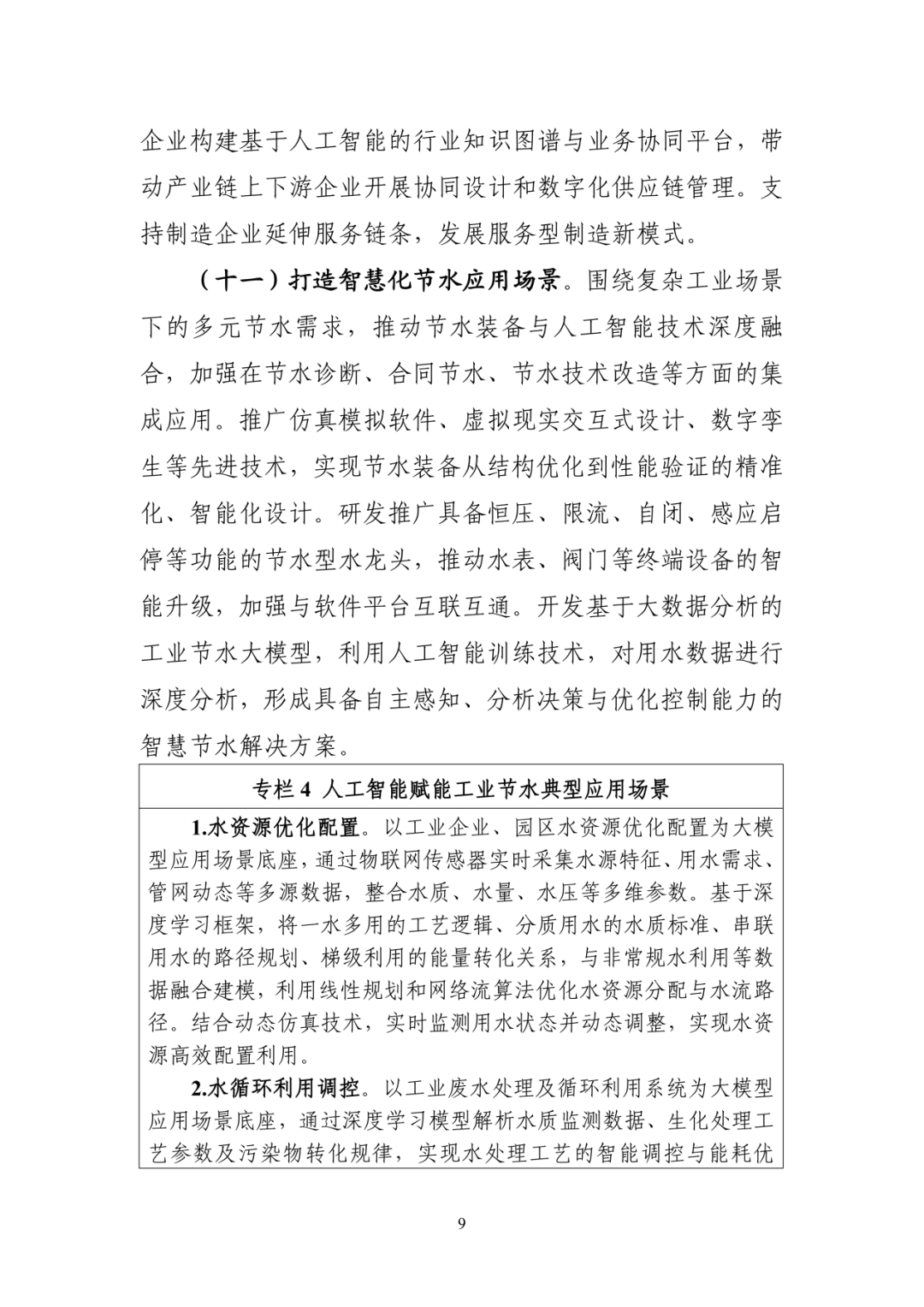

展望未来,中国节水装备行业将呈现“技术融合加速、服务模式创新、生态协同深化、全球化布局拓展”四大趋势,推动产业向高端化、智能化、绿色化方向迈进。

1. 技术融合:5G、AI、边缘计算重塑产业形态

5G、人工智能、边缘计算等前沿技术的渗透,将为节水装备赋予“智慧内核”。例如,通过在节水装备中嵌入5G通信模块,可实现设备与云平台的实时数据交互,提升远程监控与运维效率;利用AI算法对用水数据进行深度分析,可优化供水调度策略,降低漏损率;边缘计算技术的应用则可减少数据传输延迟,提升系统响应速度。某企业开发的智慧灌溉系统,通过集成5G、AI、边缘计算技术,实现了灌溉决策的实时优化,使农田灌溉水利用系数进一步提升。技术融合不仅将提升节水装备的性能,还将催生新的商业模式,如设备租赁、效果付费等,为企业创造新的利润增长点。

2. 服务升级:从硬件销售到全生命周期管理

未来,节水装备企业的竞争焦点将从产品性能转向服务能力。企业需构建“硬件+软件+服务”的全生命周期业务模式,通过提供数据分析、远程运维、效果评估等增值服务,提升客户粘性与满意度。例如,某企业推出的“节水即服务”(Water-as-a-Service)模式,客户无需承担装备采购成本,只需按节水效果支付服务费用,这种模式降低了客户初始投入,同时激励企业持续优化装备性能,实现双赢。此外,服务升级还将推动节水装备行业与金融、保险等行业的深度融合。例如,金融机构可开发“节水贷”等绿色金融产品,为企业采购节水装备提供低息贷款;保险公司可推出节水装备保险,降低企业技术升级风险。

3. 生态协同:构建跨行业、跨领域的节水生态圈

节水装备产业的发展离不开产业链上下游的协同创新。未来,企业需通过生态合作,整合传感器、通信、云平台等资源,构建智慧节水生态圈。例如,节水装备企业可与水务公司合作,共同开发智慧水务平台,实现节水装备数据的互联互通;与农业合作社合作,推广智能灌溉系统,提升农业用水效率;与工业园区合作,打造零排放示范园区,探索工业废水资源化利用新路径。生态协同不仅可提升产业整体竞争力,还可促进技术、人才、资本等要素的优化配置,推动节水装备产业向价值链高端攀升。

综上所述,中国节水装备行业正处于从规模扩张向技术引领转型的关键阶段。尽管面临核心技术短板、生态竞争压力、标准体系不完善等挑战,但在政策驱动、市场需求升级、技术融合加速等多重因素作用下,行业仍保持着稳健增长态势。未来,随着5G、AI、边缘计算等技术的深度应用,服务模式的创新升级,生态协同的深化拓展,以及全球化布局的加速推进,中国节水装备产业将迎来新的发展机遇,成为全球水资源治理的重要力量。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。